「あなたに来てほしい」から始まる対話 新潟県見附市が初の“無作為抽出”によるふれあい懇談会を開催、生活実感に根ざした声を政策へ

「第5回 みらいを語るふれあい懇談会」、県内自治体では珍しい”無作為抽出”によって実施

新潟県見附市は7月5日、市民との対話を目的とした「第5回 みらいを語るふれあい懇談会」を開催した。今回は初の試みとして、市民約1,000人を無作為に抽出し、案内状を送付。そのうち20人ほどから参加希望があり、当日は17人が出席した。稲田市長をはじめ、コーディネーターや職員も同席し、生活に根ざした市民の声に耳を傾けた。

「いろいろな方総動員で未来を切り拓くまちづくりをしたい」。開会あいさつに立った稲田市長は、今回の懇談会についてそう語った。これまで同様の会議では、市や団体関係者が中心となることが多かったが、今回は無作為抽出で、”特定の立場に属さない市民”や“ふだん声を進んであげない市民”が参加できる場をつくった点に特徴がある。

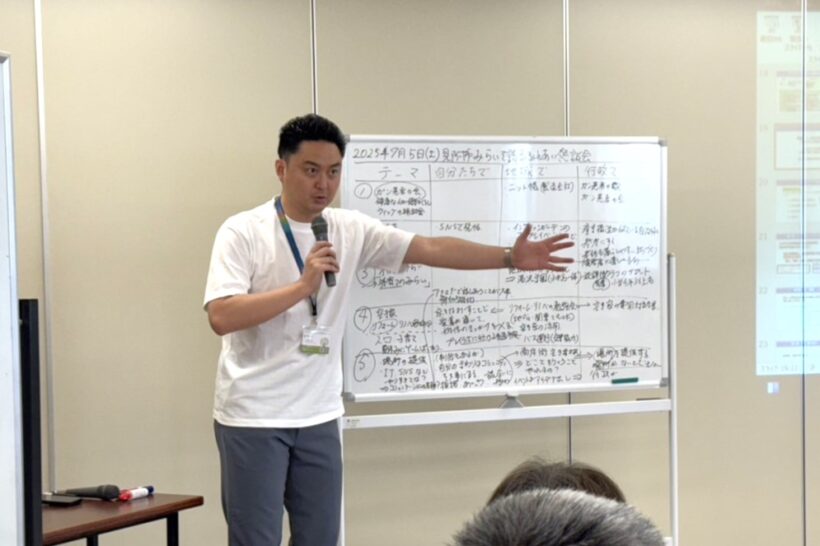

会では参加者を5つのグループに分け、自由にテーマを設定。話し合いを経て、それぞれの代表が発表を行った。

グループワークでは、生活や産業など幅広いテーマで意見交換が行われた

見附市の未来に関する様々なテーマで、「個人としてできること」、「企業・地域としてできること」、「行政としてできること」の切り口などで意見が交わされた

ある男性は「見附が何で稼いでいくのかを明確にする必要がある」とし、産業構造の再整理や情報発信の強化を提案。観光資源であるイングリッシュガーデンを活用し、コスプレイベントなど外部を惹きつける企画の可能性も語られた。

また、子育て世代からは、放課後児童クラブの対象年齢引き上げや、子どもたちが自由に移動できる交通インフラの充実を求める声が上がった。「夏休み中、行きたい場所があっても、親が送迎できなければ行けない。コミュニティバスの工夫があれば、もっと自由な育ちが可能になる」との意見に、多くのうなずきが見られた。

また、空き家を教材とした「リフォーム教室」構想も発表された。空き家対策と人材育成を兼ね備えたこのアイデアに、参加者から関心が集まった。

一方、デジタル化が進む中で、「QRコード限定の案内」「ネット申込しかないイベント」など、アナログな手段が排除されつつあることに対する懸念も示された。「声を上げたくても、伝える手段がなければ意味がない。電話や窓口対応も残してほしい」と訴える高齢の参加者の言葉には、切実さがにじんでいた。

コーディネーターの柏崎亮太氏。全国各地の自治体で業務改善プロジェクトなどに参画するなど、幅広い活動をしている。

「今後の総合計画に活かしていきたい」と語った、新潟県見附市の稲田亮市長。

閉会にあたり、コーディネーターを務めた柏崎氏は「この場は“自分ごと化”のきっかけになった」と述べた。無作為抽出という手法は、特定の声が大きい人たちだけでなく、普段は表に出づらい市民の意見を引き出すことに成功したと評価した。

稲田市長も「正直どうなるか不安だったが、予想以上に多様な声が出て手応えを感じた」と語った。がん支援、子育て、交通、地域経済といった市民の声には一つ一つ丁寧にコメントを返し、「すべての意見に目を通している。今後の総合計画づくりに活かしていきたい」と述べた。

懇談会後に記念撮影をする参加者

***

無作為であることの価値は、「あなたに来てほしい」と名指しで呼ばれたことから始まる自覚と責任、そしてまちづくりへの関与意識を育てる点にある。今回の取り組みは、決して大人数ではなかったが、行政と市民の新たな関係性を築くうえで意義ある第一歩となった。

(文・撮影 中林憲司)

【関連記事】

【特集】「地方の人たちが生き生きと活躍する環境づくりを」三条市経済ビジョン策定に尽力し、人事・人材組織開発のプロとして企業や自治体に数多く携わる柏崎亮太氏の想いとは