”平均寿命”より”健康寿命”が「10年短い」現実に挑む!官民連携で「健康経営」推進へ【新潟県】

「令和7年度健康立県ヘルスプロモーションプロジェクト推進会議」、新潟県自治会館本館(新潟市中央区)

新潟県が掲げる「健康立県」の実現に向けた推進体制を強化する会議が7月28日、新潟県自治会館(新潟市中央区)で開かれた。県内の医療、教育、経済、行政など関係団体から約40人が出席し、健康寿命の延伸に向けた計画改定の内容や、先進的な取り組み事例が共有された。

「令和7年度健康立県ヘルスプロモーションプロジェクト推進会議」として開かれた本会議は、県民の健康づくりを社会全体で支える体制の構築を目的としたもの。主催は県福祉保健部健康づくり支援課で、会場とオンラインを併用して開催された。

新潟県の花角英世知事

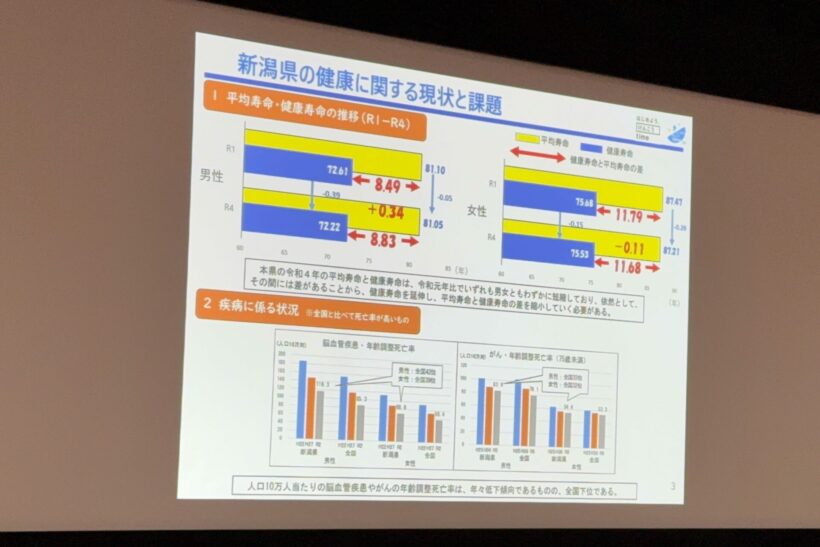

新潟県では、平均寿命と健康寿命には男性が約8歳、女性が約11歳の差がある

冒頭あいさつで花角知事は、「健康立県」の取り組みが県政の最上位計画である総合計画にも明記された重要政策であることを紹介し、「県民すべてがいきいきと暮らせる新潟」の実現に向けて、健康寿命の延伸を重点課題に据える考えを示した。あわせて、「健康経営優良法人2025」に都道府県として唯一選ばれた県庁自らが模範を示す姿勢を強調。県独自の「新潟健康経営推進企業」制度には既に2,000を超える事業所が登録しており、「企業経営における健康の重要性が県内に浸透しつつある」と述べた。

会議では、県が策定する「健康づくり4計画」の改定内容について、健康づくり支援課の相馬幸恵課長が説明。平均寿命と健康寿命の差が男女ともに8~11年ある現状を踏まえ、「全世代・全県民が自ら健康づくりを実践できる環境整備が必要」と訴えた。運動習慣や食塩摂取量、歩数など複数の健康指標で国目標を下回っており、特に働く世代の改善が課題だという。

また、改定された計画では、ライフステージや生活習慣病の発症予防に重点を置き、行政区や市町村、企業との役割分担も明確化。推進体制「健康にいがた21」を軸に、県民運動としての展開も視野に入れる。

新潟大学大学院の曽根博仁教授

株式会社アイセック(新潟市中央区)の木村大地代表

続いて、新潟大学大学院の曽根博仁教授が講演。「医療保健のアンメットニードに対する処方箋」と題し、健康・医療データを活用した予防医療の可能性を語った。糖尿病の重症化予測AIの活用や、成人式での健康診断実施、中学生のスマホ依存と肥満傾向の関連など、科学的根拠に基づいた分析や現場連携の実例が紹介された。

民間からは、県内で健康経営支援を行う株式会社アイセック(新潟市中央区)の木村大地代表が登壇。「健康経営は福利厚生の延長ではなく、企業の成長と地域の持続可能性を支える“経営戦略”である」と述べ、制度や現場での実践を踏まえた成果を紹介した。

木村代表は、健康経営に取り組むことが「離職率の低下」「人材定着」「生産性向上」などに直結することを、県内企業のデータを用いて具体的に説明。健康診断やストレスチェック、労働時間などのデータを一元管理・分析することで、出勤しながらも体調不良などでパフォーマンスが落ちている「プレゼンティーズム」の損失を可視化し、改善につなげている事例を紹介した。

また、県からの委託を受けて実施する2つの事業にも言及。ひとつは、行政職員を対象とした「令和7年度にいがたヘルスケアEBPM人材育成事業」で、講義やワークショップを通じて科学的根拠に基づく健康施策立案を担う人材の育成を図る。もうひとつは、「にいがた健康経営推進企業」登録制度に関する普及啓発やフィードバック機能の整備などを担う業務で、制度の実効性を高めることを狙いとする。木村代表は「SNS 発信なども含めた時代に即したプロモーション強化も含め、積極的に連携し県⺠や県内企業への浸透を⼀層図る」と話した。

木村代表は、「健康は、“個⼈の幸せ”とイコールであると同時に、持続可能な地域社会の経営戦略であり、これからの社会を⽀える新たなインフラ。地域の未来を⾒つめ、『健康経営』という1つの解決策に挑戦していきたい」と締めくくった。

県は今後、計画の具体化と官民連携の深化を図りながら、地域課題の解決と健康寿命の延伸を同時に実現する「健康立県モデル」の確立を目指していく。

(文・撮影 中林憲司)