【医療福祉大学】日本の医療を支える人材の育成へ。高校生が多職種連携を学ぶ「チーム医療体験会」

初回掲載:2025年7月31日(再掲載:8月24日)

7月19日、新潟医療福祉大学でチーム医療体験会が開催された。新潟県内外の高校10校から参加した学生は約110名。

同大学では、高校生が目指す専門職への理解を深めてもらう出張講義や職業体験会、病院見学会など、将来の進路についてより深く考える機会を提供する「高大医連携」を推進している。その取り組みの1つとして、多職種連携について学ぶ「チーム医療体験会」を実施している。大学で実際に行っている「連携総合ゼミ」という授業を高校生向けにアレンジしたものだ。

「チーム医療体験会」を開催するのは、今回が5回目。第1回目の参加者が30名ほどだったところから4倍にも増えており、医療職を志す人たちの「チーム医療」への関心の高まりが感じられる。

新潟医療福祉大学は全16学科。多職種連携において、全学科共通で「コアカリキュラム」を設定し、学科の枠を超えて学ぶ「連携教育」を実施

約110名の高校生たち、真剣に先生の話に耳を傾ける

体験会は、高大医連携推進委員長の杉田洋子教授の挨拶からはじまった。超高齢社会を迎える上で医療の在り方が変わっていること、医療の高度化・細分化を背景に各専門職が連携する重要性が増していることを語りかけた。

「本学で学ぶチーム医療が目指すものは、患者のQOL(Quality of Life:生活の質)向上です。超高齢社会の現代では、病院だけではもう完結できなくなりました。住み慣れた地域で自分らしく生きるために、チーム医療が必要とされています。地域全体で取り組むためには、いったいどのような仕事が必要でしょうか」

杉田教授「本学では国家資格をはじめとした色んな専門資格が取得できます。どれも非常にやりがいのある仕事です。様々なところに貢献できる可能性がたくさんあります。ぜひ色んな専門職に関心を持ちながら、本日のチーム医療体験に取り組んでください」

症例紹介では、「右膝前十字靱帯損傷を受傷したアスリートの競技復帰」や「糖尿病による足肢切断患者への支援」など、計4つの症例を説明。参加する高校生には、担当する資格・職業と症例が事前に共有され、参加前に課題が与えられている。

課題の1つは、症例に対しどのような専門職(資格・職業)が関わるか。2つ目は、症例に対し自分が希望する専門職(資格・職業)はどのようなことができるか。

各専門職がどう関われば、患者とその家族が望む未来に辿り着けるのか。本日の体験を通して、高校生たちに考えるよう促した。

午前中は各資格・職業体験へ

各学科の教員や学生に先導され各教室に向かう

オリエンテーション後は、同大学教員や学生とともに実際に実習や授業が行われる教室に分かれ、それぞれの仕事内容や資格の説明を受けるとともに、多様な体験を通じて職種への理解を深めた。また、自分の専門分野がチーム医療の中でどのように貢献できるかについての説明も行われた。

『看護師』の体験。聴診器で肺の音の違いを聞き分ける

看護師には必須となる傷の処置の手順を体験

参加生徒のチームワークの良さを先生に褒められる場面も

一番緊張したのは「血圧を測るところ」

看護師の体験で、3つの体験をしたという生徒は「治療を受ける側ではなく施す側に立ってはじめて、こういう役割があるんだなと実感できました」と体験を振り返った。

「看護師になりたいんです」とはっきり答える生徒。

同じ学校から参加した2人はそれぞれ看護師と管理栄養士を目指している。管理栄養士を目指す彼女は、職種としての名前自体は知っていたものの、詳細が曖昧だったという。「今日、教授だけじゃなく実際に大学で学んでいる学生の方も体験会でフォローしてくれたことで、仕事内容が明確になりました」

「救命救急士」、「臨床検査技師」を体験

『救命救急士』の体験では、倒れている人を想定したシミュレーション。チームに分かれて救命救急で必要な流れを学ぶ

実習用資機材を使って行われる救急現場を想定した体験実習

『臨床検査技師』の体験。超音波エコー装置で血管の動きを調べる体験を実施

参加理由について「進路に悩んでいたときに、母から臨床検査技師という仕事があることを教えてもらいました。母は技師ではありませんが、同じ職場に臨床検査技師の方がいるらしくて、それがきっかけで興味を持ちました」と話す

同大学のチーム医療体験への参加は3回目だという生徒は、今回の参加理由について「1回目から臨床検査技師の体験をして、自分でも色々調べるうちにどんどんこの仕事に就きたいという気持ちが強くなりました。今3年生で、いよいよ進路を決めないといけないので、今回でより臨床検査技師の職業理解と自分の気持ちが固まればと思って参加しました」と話してくれた。

『臨床検査技師』の体験をした生徒にインタビュー。2人とも2年生だという。

臨床検査技師の体験を選んだ生徒は「前回はオープンキャンパスに参加して同じ臨床検査技師の説明を受けました。心電図やエコー検査が気になっていたので、今日その体験ができたことで、理解が深まって良かったです」と話した。

充実した設備を見て・触れて・知る

『診療放射線技師』の体験。メディカルイメージングセンターには、MRI室、X線撮影室、超音波室など、実際に使用できる設備が揃っている。

マンモグラフィ検査室。在学生がモデルとなって検査方法を説明していた。

CT装置で撮影した画像の見方の説明を受ける参加者たち

昼食をはさみ、いよいよチーム医療の症例ディスカッションへ

午後のディスカッションと同じチームで昼食をとり、親睦を深める

午後はいよいよ、与えられた課題の症例についてディスカッションを行う。事前の調査と午前中の体験を踏まえた上で、各専門職がどのようなアプローチをすることで患者を望む未来に連れていくことができるかを話し合っていく。

オリエンテーションでの杉田教授の挨拶で、「実際の現場でもより良い医療を提供するために『カンファレンス』が必ず開かれ、様々な医療スタッフが一人ひとりの患者に対し適切な治療方法やケアプランを話し合う会議をしている」と説明があった。

症例についてのディスカッションは、まさに医療カンファレンスの疑似体験と言えるものだ。

教員や学生が時折アドバイスしながらディスカッションを進める

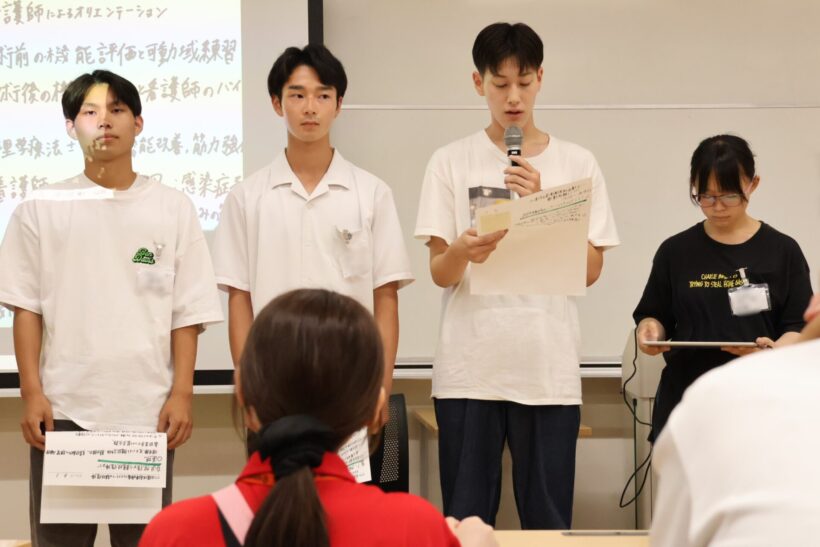

取りまとめた内容をグループごとに発表

5分間の発表でしっかり役割分担をしながら発表する高校生

スクリーンにはディスカッションでまとめた内容が表示されている

高校生たちは、緊張しながらも自分たちの言葉でまとめた見解を発表した。堂々とした発表の様子からは、自分たちの役割をしっかり認識していることが伝わってくる。

各グループの発表ごとに担当した教員が感想を述べる場面では、ほとんどの高校生が自分の専門職の仕事だけでなく、他の専門職の役割についても丁寧に調べていたことへの驚きが共有された。その前提があったからこそ、どのグループのディスカッションでも積極的な話し合いが進んだという。

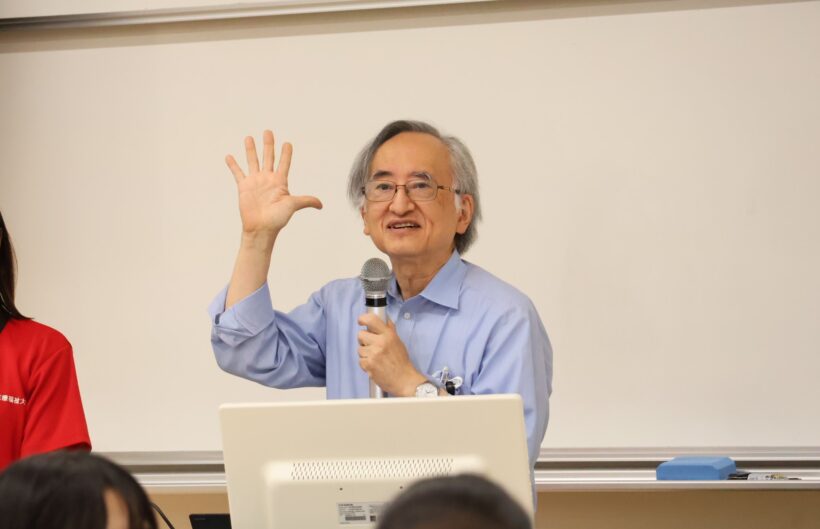

まとめの挨拶で、「これからは、連携協働ができる専門職が求められている」と話す西澤正豊学長

チーム医療体験会を終えて

すべてのプログラムを終えた高校生にインタビューを実施。

本日2回目のチーム医療体験を終えた医療事務希望の生徒

「一度目の参加のときはディスカッションの際のコミュニケーションも少し難しいと感じましたが、今回は流れが掴めていたので少しスムーズに進めることができました。医療事務を目指しているので、学びになって良かったです」

初対面の方と進めるディスカッションについて「少し緊張しましたが、最後は笑顔でコミュニケーションが取れるようになっていました」と話す

「私は看護師を目指しているので、看護師については調べる機会が多かったのですが、他の職種については知る機会やきっかけがありませんでした。状況に応じて看護師と多職種が連携することで、患者さんの症状を緩和できることを知りました。チームの皆さんと意見を出し合うことによって今まで自分にはなかった発想や知識を知れて、とても良い体験になりました」

新潟医療福祉大のチーム医療体験会では、参加する高校生に事前課題が与えられている。そのため、体験会にただ参加するだけでなく高校生が自分ごととして課題・体験に取り組んでいる様子が伝わった。受動的ではなく、能動的に知識を身に付ける学びの場となっていたのが非常に印象的だった。

現代社会においてチーム医療が必要とされる理由は様々あるが、その1つには、医療技術の進歩が挙げられる。高度かつ複雑に進歩していく医療に対応するためには、医療スタッフのさらなる専門性の追及が欠かせないという。チーム医療を現場に出る前に体験し、連携の重要性を学べるのは、新潟医療福祉大学のキャンパスに保健・医療・福祉・スポーツを学べる16学科が集まっているからだ。

今後訪れる超高齢社会を支えるためには、医療だけでなく介護や福祉分野を含めた地域全体で協力し、連携する体制が今後もより求められていくのだろう。

(インタビュー・文・撮影 井高あゆみ)

【学校情報】

新潟医療福祉大学(新潟市北区島見町1398番地)

新潟医療福祉大学は、保健・医療・福祉・スポーツ分野を網羅する全国最大級の医療系総合大学。6学部16学科と大学院がワンキャンパスに集まり、開学以来、学科の枠を超えてチーム医療を実践的に学ぶ「連携教育」に取り組んでいる。地域で生活しているクライアント(対象者)のQOLを支える「優れたQOLサポーター」を社会に送り出すこと、地域社会のニーズに応えること、国際交流を促進することを建学の精神に掲げている。全国トップクラスの国家資格合格率や高い就職率にも定評がある。