「梅川リポート⑩」地域に息づく伝統と挑戦、長井水車の「まむし粉末」製造

新潟県上越市柿崎区にある株式会社長井水車

直近の注目記事をピックアップし、日曜日に再掲載します(編集部)

初回掲載日:2025年8月27日(再掲載:2025年9月7日)

新潟県上越地域で古くから続く「長井水車」が、独自の技術を活かした「まむし粉末」の製造を続けている。毒蛇でありながら栄養価の高さで知られるマムシを乾燥・製粉し、100%使用した健康食品として提供してきた同社の取り組みは、戦後から現代に至るまで地域に根差した営みとして受け継がれている。

長井水車の歴史は、精米や粉ひきのための水車業に遡る。水車による製粉技術を基盤に、昭和初期からマムシの製粉を開始した。元々は、マムシを焼いた「黒焼き」として利用する風習があり、これを飲用に供する形で商品化が始まったという。その後、粉末化することで飲みやすく改良し、一般家庭でも利用できる形に整えられた。

独自の技術を活かした「まむし粉末」

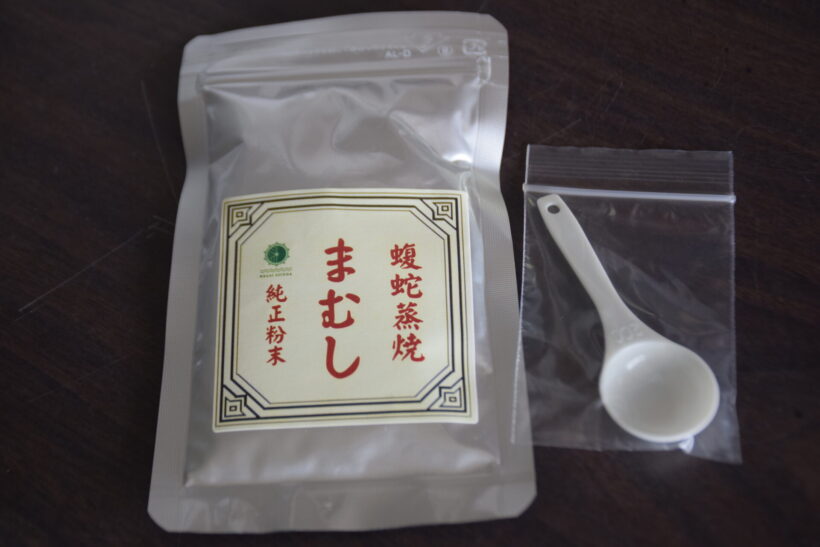

添付のスプーンで一日一杯を目安に飲用する形が推奨されている

丸ごと乾燥させたマムシを専用の製粉機で粉砕する(写真はイメージ)

製粉の過程では、内臓や皮を含めて丸ごと乾燥させたマムシを専用の製粉機で粉砕し、ふるいにかけることで骨や皮の欠片を取り除く。こうして完成した粉末は、余分な添加物を一切加えず、100%マムシのみで構成されている。

かつては地域の田畑や川沿いで容易に見つけられたマムシも、近年は餌となるカエルの減少や農薬の影響により数が減り、捕獲する人々も少なくなった。そのため、国内産のマムシは入手困難となり、現在では中国などから輸入したものを加工に用いることが多い。

さらに国内でマムシを乾燥・加工できる施設も減少しており、大型の窯を備えた業者はごくわずかに限られている。長井水車では群馬県の業者と連携し、同様の製法を用いたスッポンの加工なども依頼しているという。

新型コロナウイルスの流行期には、中国からの生体資源輸入が一時停止され、原材料が入手できない事態も生じた。その際には補助金を活用し、スッポンを代替品として商品化するなど、危機を乗り越える工夫が行われた。

マムシは古来より滋養強壮に効くとされてきたが、近年は科学的分析により、その栄養成分が裏付けられている。特に必須アミノ酸の含有量が豊富で、消化管の機能を助けるスレオニン、筋肉運動や情緒安定に関わるバリン、肝臓の解毒作用を促すメチオニン、造血作用や神経伝達物質セロトニンに関わるトリプトファンなどが確認されている。

加えて、ビタミンAやビタミンB群、パントテン酸、葉酸など多様なビタミン類も含まれている。これらの成分が相互に作用することで、少量の摂取でも体力維持や回復を助ける働きがあるとされている。

長井水車が提供するマムシ粉末は、添付のスプーンで一日一杯を目安に飲用する形が推奨されている。水やお茶で流し込むほか、匂いが気になる場合は味噌汁などに混ぜることもできる。

「利用者は主に50代以上が中心で、退院後に体力の回復が思うように進まない人や、体力の衰えを実感する層が多い。また、虚弱体質の子どもに少量を飲ませる家庭も一部ある。だが、飲用を始めてもすぐに効果が表れるわけではなく、漢方薬のように長期的な継続が求められる。そのため、利用者には根気強く続ける姿勢が求められる」(長井大代表取締役)。

株式会社長井水車の長井大代表取締役

長井水車は主に新聞広告を通じて顧客に製品を案内してきたが、広告には薬事法上の制約があるため、直接的な効能を記すことはできない。そのため、昔からの利用者の口コミや長年の実績が販売を支えている。

現代の健康食品市場ではサプリメントや低価格商品が多数出回っており、景気や消費者の生活状況によって売上は左右されやすい。ユンケルなどの栄養ドリンクにマムシ成分が含まれていることもあるが、安価な代替品に流れる傾向は否めない。その中で、長井水車は「添加物を一切加えない100%マムシ粉末」という差別化を打ち出し、他にない独自性を強調している。錠剤やカプセル化を望む声もあるが、同社は「余計な成分を体に入れない」という方針を貫き、粉末での提供を続けている。

長井水車によるマムシ粉末製造は50年以上にわたり継続されてきた。しかし、利用者の高齢化、新規顧客の開拓の難しさ、国内でのマムシ減少など課題も多い。それでも「体力を戻したい、これ以上落としたくない方に寄り添う」という理念のもと、地域に根ざした活動は続けられている。

古来より「滋養の源」とされてきたマムシ。その命を余すところなく活かす長井水車の取り組みは、健康食品としての価値だけでなく、地域文化や生活の知恵を現代に伝える役割も担っているといえよう。

(文・撮影 梅川康輝)