【見つける、磨く、拓く】「開志ブランド」3高校に見る「個性の伸ばし方」と「学びの形」

直近の注目記事をピックアップし、日曜日に再掲載します(編集部)

初回掲載:2025年9月17日(再掲載:9月28日)

志を開くということ

NSGグループでは、開志学園高等学校(通信制)、開志国際高等学校(全日制)という「開志」のブランドを冠した2つの高等学校を運営していたが、2025年4月に開校した開志創造高等学校がここに加わった。

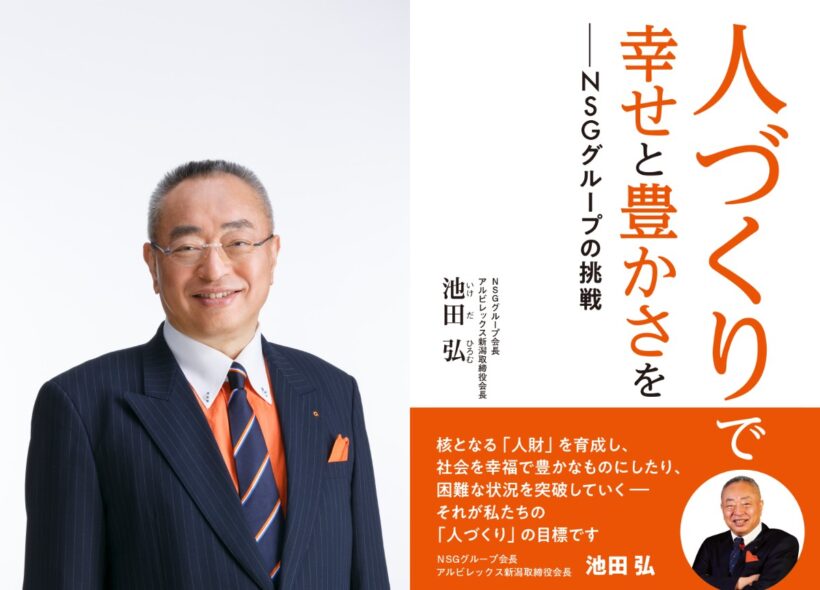

そもそも「開志」という言語は、NSGグループ創始者である池田弘会長が考案したNSGグループ独自の言葉である。一般的には「立志」=「志(こころざし)を立てる」という言葉が使われるが、志が特定な人だけが抱く特別なものでないことを強調するために、あえて「開志」としているのだ。

我が国の多くの十代が画一的な偏差値教育に身を投じていく中で、自分が持つ個性や持っているはずの資質などが埋没しがちだ。単純な学力だけでは向上しないコミュニケーション能力や、創造性、ひらめき力などもしかりである。そもそも現代社会で定義される「学力」自体が狭い定義に陥っているのではないか。

そうしたレールは、将来の進路選択まで狭めてしまう。個人の適性や興味関心よりも偏差値から逆算した未来予想図を立てるが、そもそも偏差値とは「同じ集団の中の相対的な学力の位置を示す一指標」でしかないならば、そこで自らを狭めるのは悲しいことである。ならば偏差値以外に人生の羅針盤にすべきものはあるのか。それが「志(こころざし)」なのであろう。

志があると心の持ち方や信念のようなものができて、様々なことがそのモノサシによって判断できるようになります。つまり志は、自分なりの理念であり、自分だけの価値基準になり得るものなのです(池田弘著 人づくりで幸せと豊かさを―NSGグループの挑戦)

既に志を持つ人。自分の志がどこにあるのかわからないが、いつかそれを見つけ、それに向かって人生をまい進したいと思う人。そういう人ならば「お仕着せの」志に満足できないはずで、自分が開いた志を大切に歩みたいと考えるだろう。

そういう人に、「開志」を冠する3高校は門戸を開いている。

開志学園高等学校 ―「個性の力は無限大」―

学校法人大彦学園設立の翌年、2002年に新潟県内16番目の私立高等学校として誕生したのが開志学園高等学校である。2023年には新潟市中央区南長潟の新校舎に移転、2025年には2号館校舎も開設された。狭域通信制高校として開学し、現在は「週4日コース」「週2日コース」「週1日コース」「オンラインコース」の通学形態が選択できる。

同校の授業は、生徒全員が受講する授業(共通科目)と、自分の好きな授業を選択して受講する選択フィールド(選択科目)とで構成されている。自分の興味、関心、能力に応じて自分の学習スタイルで学びながら個性の力の可能性を追い求める。現代ではこのスタイルの高等学校が全国的に増えてきたが、20年以上前は開志学園が時代を先取りしていたといえるだろう。

選択フィールドはかなり幅広い授業体系である。「スポーツ分野」にはバスケットボール、男子硬式野球、空手・テコンドー、運動基礎がある。「文化芸術分野」では、マンガクリエイト、デザイン、ファッション、メイク・ネイル、「音楽・エンタテインメント分野」では、ボーカル、ギター、ベース、ドラムス、ダンスがあり、「進学実践分野」では、実践英語、IT、ビジネスマネジメント、食・農デザインが実施されている。

選択フィールドは、NSGグループ35校の専門学校講師陣が専門的かつ実践的でハイレベルな授業を行う。逆に言えば、こういうカリキュラムはNSGグループだけが可能とするともいえる。同校の卒業生の約30%が、NSGグループの専門学校に進学しているということからも、この場所で自らの「志」を見つけ、卒業してさらにそれを磨こうというロードマップが見えてくる。

これほど広いフィールドでなら、これから「志」を開こうという人も、自分なりの個性を発見できるだろう。

開志国際高等学校 ―志を持って未来を切り開く―

胎内市に東京ドーム2個分という広大なキャンパスを構える開志国際高等学校。北京五輪金メダリスト平野歩夢選手の出身校ということもありアスリートコースのイメージが強いが、医学科進学コースやグローバル人材を輩出する国際情報コースなど、実際はかなり先鋭化された文武両道を実践している。

2014年開校。志を持って同校に集う生徒の構成比は新潟県内約40%、県外約40%、残りの20%は国外からとなっている。寮生が全体の8割に上る。確かな人間教育を基盤に置きながら地域社会・国家・国際社会の発展に寄与できる真の国際人・リーダー・スペシャリストを育てていることがわかる。

医学科進学コース、国際情報コース、国際アスリートコース、アスリートコースの4つの履修コースからなり、各々の分野を突き詰めた3年間の履修体系となっている。

医学科進学コースでは医学科進学に向けた高度なカリキュラムと充実したサポート体制がある。10名程度の少人数クラスによる指導、実績豊富な講師陣による授業で徹底的な受験指導を行う。これに加えて同校は、全国の高校で唯一、校内に東進衛星予備校が完備されている。NSGグループには最先端の設備を持つ医療機関もあり、連携によって医学への志はますます磨かれる。最先端の学習環境で培われた進学実績を見ると、開学10余年ながらも全国の難関大学医学部へ幾人もの卒業生を送り出している。

国際情報コースでは、将来国際舞台で活躍できる人材教育を目指している。ネイティブ教員による英語の授業は一般的な公立高校の2~3倍の授業量に当たる。同校には外国からの留学生も多いので、日常的に英語で交流する機会が豊富にあり、高校時代から高度な英語力や鋭敏な国際感覚が身につくのも良い。高校3年になるころには、英語の偏差値は新潟でもトップクラスなるという。

国際アスリートコース、アスリートコースについては、各競技の国内トップクラスの指導者に加えNSGグループのスケールメリットを活かしアルビレックスなどのプロチームとの交流・連携が生まれることで、将来的な競技人生へのビジョンを鮮やかに描くことができる。

アスリートを目指す生徒たちは、冬になるとトレーニングを兼ねて地元の人たちの雪かきを手伝うのだという。単なるエリート養成ではない、広義の人づくりなのだ。

開志創造高等学校 ―開志、自律、創造 ―

2025年4月に開校した広域通信制高等学校が開志創造高等学校。通信制高校の社会的位置づけは近年大きく変わってきており、かつての「様々な事情で学校に行けない人の受け皿」というものから「自由な人生設計の中のひとつの選択肢」になっている。例えばスポーツ競技や芸能の道で既に活躍している人などは、一般の高等学校の授業カリキュラムをこなすことに対して必然性を感じないはずだ。多様性の社会になり、偏差値教育を前提とした一般的な高校に通学する人口は減っていくのだろう。

その意味で開志創造高校の「レインボースクーリング」というオリジナルカリキュラムは、きわめて多様性を重視したものと言える。普段の学習はすべてオンラインで完結するのだが、年間で8日間(前期4日、後期4日)の通学(スクーリング)が必修カリキュラムとなっている。その日程は、自分のスケジュールに合わせて自由に選べる。様々な事情から午前中からのスクーリング参加が難しい生徒には、日本初のナイトスクーリングも開講している。スクーリングの内容は、単位修得に必要な座学や実習が対面で行われるほか、これも実に特徴的な「キャリア体験学習」「職業体験」が組み込まれている。

このあたりもまさにNSGグループの4大学、35専門学校との連携により、ほぼ全ジャンルで将来を見据えた学びが展開されるのが強み。職業体験もグループのスケールメリットが存分に発揮される。

また、単位以外の活動として、「10の専攻」を用意している点も特徴の一つになっている。「アニメ・マンガ専攻」「eスポーツ専攻」「職業探求専攻」「アスリート専攻」など、やりたいことを見つけた人も、これから見つけたい人も、プロの知識や技術が習得できる。2026年度からは、新設の開志創造大学と連携した「情報デザイン専攻」、世界各国のダンス大会で優勝を果たしているチビユニティーと連携した「ダンス専攻」も加わり、選択の幅がさらに広がる。自分の興味関心に合わせて自由に、いくつでも選べるようになっている。

ありとあらゆる可能性に道がつながる、従来の通信制高校にはない限りない自由度が同校にはある。それを可能にしているのはNSGグループのネットワークと、同校の教育理念にもある「自律」の精神ではないか。ちなみにこの「自律」という言葉も、NSGグループ独自の意味が込められている。

おわりに

2026年から私学の高等学校を取り巻く環境は大きく変化する。言わずもがな、国の政策による高等学校の学費無償化がはじまるのだ。私立高校の間口が広がる中で、選択肢としては私立公立横並びになる中で、選ばれていく個性の有無がカギとなるだろう。そうした中で、20年以上前から「志」をテーマとして培われた、開志ブランドの精神は大いにクローズアップされるのではないか。

無限の自由度、それを支える「具体的な」サポート体制は「志が開かれればこそ」発揮されるものだろう。