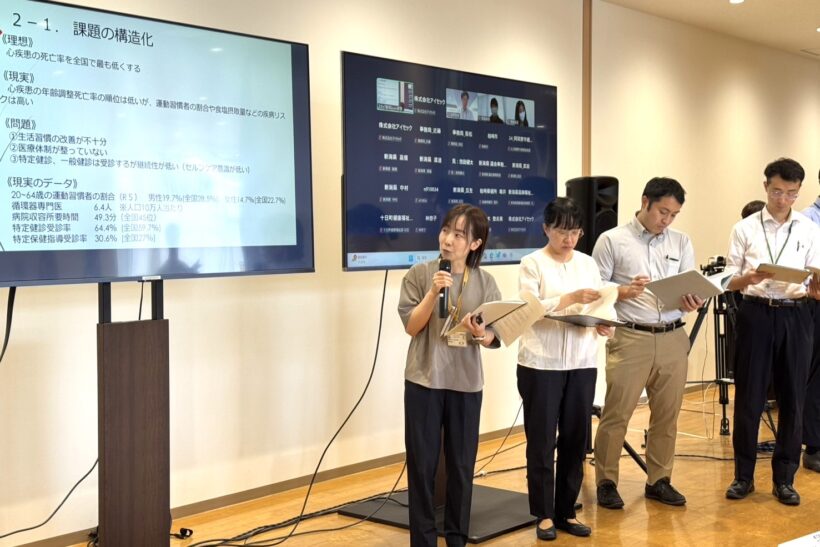

県職員ら30人が挑む、データに基づく政策づくり 「にいがたヘルスケアEBPM人材育成研修」中間発表

新潟県の医療や福祉分野の課題に対し、エビデンスに基づく政策立案(EBPM)の考え方を学ぶ「にいがたヘルスケアEBPM人材育成事業」の中間発表会が9月19日、新潟市中央区で開かれた。受講生30人がグループに分かれ、仮説やデータ分析に基づく政策提案の芽を発表。行政、学識者、アドバイザーが講評し、人材育成の成果を確かめる節目となった。

同事業は新潟県が進める人材育成研修で、県や市町村の職員が受講。全6回の講義で課題設定、仮説構築、シナリオ検討、データ分析などを実践し、来年2月の最終発表会で政策提案をまとめる。EBPMを行政人材に根付かせ、実務に生かすことを狙いとしている。

発表では、脳血管疾患と心疾患の死亡率に関する分析を行ったグループが、医師偏在や生活習慣、セルフケア意識などを要因として提示。「必要なデータが十分にない」と課題も指摘しながら、将来の医療体制を見据えたシナリオを描いた。また、女性特有のがん検診受診率向上を扱ったグループは、課題整理の難しさを報告しつつ、今後の施策展開に向けた仮説を示した。

アドバイザーからは厳しくも前向きな指摘が相次いだ。新潟県福祉保健部の中村洋心部長は、「仮説を立てたときに、それが本当に要因なのかを意識してほしい。県の政策として実現できるかどうかという観点も大事だ」と指摘した。岩手県立大学の和川央准教授は「EBPMは『なんとなくそう思う』ではなく、誰が聞いても納得できる論理性を持たせることが重要だ」と強調した。

総評では「手法は便利だが、使うこと自体が目的になってはいけない。常に『なぜこの手法を使うのか』『何のための作業なのか』を意識してほしい」と呼びかけた。

受講生の土佐遥奈さん(新潟県知事政策局地域政策課)は、「一番大変だったのは仮説の設定。受診率が低いのはなぜかを考え、果たしてその仮説が本当に正しいのかを検討するのに苦労した」と振り返った。その上で「政策を立てる上でどう整理すればよいか少しつかめた。まだ荒い部分があるので、最終発表に向けてチームで意見を出し合いながら頑張りたい」と語った。

運営を担う株式会社アイセック(新潟市中央区)の木村大地代表は「EBPMを初めて学ぶ職員ばかりだが、これまでの講義をしっかり理解し中間発表につなげられたのは大きな成果。まだ道半ばだが、2月の最終発表に向けて成果を結実させたい」と話した。また「新潟の取り組みは全国的にも珍しく、先進的。ここで効果を出してロールモデルにしたい」と意欲を示した。

中村部長は取材に「発表内容そのものよりも、職員が自ら考え、『自分たちの施策は本当に意義あるのか』と問い直す姿勢が重要だ」と述べ、「すでに中間発表の時点で、この研修を始めた価値は見えてきた。最終発表に向け、いい結果につながることを期待している」と語った。

今後は10月に医療現場の実践知を学ぶ講義、11月に施策選定、12月に効果検証とKPI設計を経て、来年2月に最終発表会を迎える。

【関連記事】