【記者ノート】全国的にない信組内の「営業部まちづくり推進室」通し、“地域密着の金融機関”を盛上げる糸魚川信用組合

“御用聞きやface to face”の『顔見知り営業』

開口一番、糸魚川信用組合の平野嘉生理事長(62)は「うちの組合は設立(1951年)の以来、給料お受取や年金のお届けはじめ、誕生日プレゼント等大手銀行では出来ない“御用聞き”に徹し、まさに“地域密着の金融機関”として生きて来た。Face to faceじゃないけど、ほぼお客様の顔が分かる“顔見知り営業”を展開して来た。50~60年と利用戴くお客様も多い」と嬉しそうに話す。ちなみに、平野理事長も営業畑一筋に働いて来たと言う。糸魚川は上越市などの上越地域からある程度距離があることもあり、糸西地域では強い。

糸魚川大火で、より一層地域との絆が深まった

糸魚川大火(2016・12・22)からまもなく9年になる。南風に煽られ、類焼面積は約4万平方㌔、被害建物も147棟にも及んだ。当時を振り返り、平野理事長は「通帳やハンコが燃えてしまったお客様も多かったが、私どもは当然翌日からそれらが無くても、“顔パス”で預金を下ろさせて戴いた。市民の中にも防災意識が高まるとともに、市民同士の助け合いも生まれ、その後の信組内の『営業部まちづくり推進室』の大きな活躍へと繋がったと思う」と話して戴いた。

「まちの存亡はいとしんの存亡」

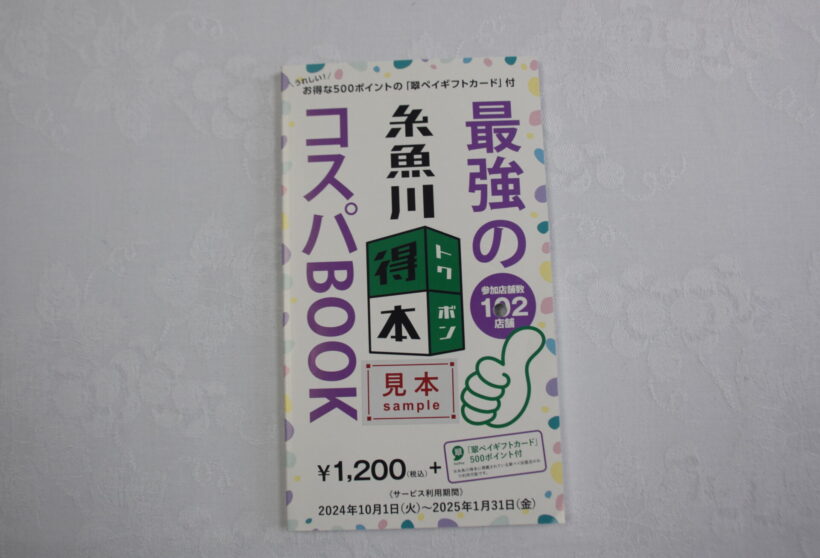

『営業部まちづくり推進室』は、糸魚川市が1市2町合併前の2004年に設立され21年が経つが、『まちの存亡が糸魚川信組の存亡に繋がる』との危機感から開設され、この21年間まちづくりの役割を果たしてきた。全国的にもこうした信組内のまちづくり推進室は無いようだ。危機感もさることながら、これまで推進室が果たしてきた役割を列挙すると、“ヒスイのまち”から名付けられた糸魚川市限定デジタル地域通貨『翠ペイ』((社)糸魚川市デジタル地域通貨振興協会=事務局・信組)の取扱いに始まり、ヒスイを新潟県の石にする取組み、小冊子『まち散歩』や『糸魚川得本』の発行、まちおこしイベント「いといがわマルシェ」の開催など盛りだくさんだ。

特にいといがわマルシェには市内外から3,000人が訪れ、まちのにぎわい創出に大きく貢献して来た。平野理事長は「翠ペイの取扱いも糸魚川に大きな経済効果をもたらし、マルシェも商店街の活性化を果たしている」と語り、事務局を担う松木知子まちづく推進室長を評価する。

創業支援で新しい創業者を創り、明るい未来を

地方都市の大きな課題がやはり、何と言っても事業承継や創業支援だ。この点についても、平野理事長は「確かに事業承継は至難の業だが、廃業によってせっかくの技術がなくなってしまうし、地域経済も衰えてしまうので、地元金融機関としても何とか支援出来ることはしたい。また現在、市や商工会議所なども創業塾に力を入れているので、私どもも応援をし、塾から若い創業者が生まれる姿を見るのはとても嬉しい。信組の立場から地域経済を盛上げていきたい」と明るい未来をも展望する。

地域密着金融機関として地元PRや起業支援も

最後に、平野理事長は「1市2町合併前にまちづくり推進室が主催で市民対象にまちおこしをテーマにした論文募集したことがあり、応募された方が仲間づくりとして、まちづくりサポーターズを結成した。その方々が編集した冊子『境界のまち糸魚川』がNHKの『ブラタモリ』の関係者の目に止まり、糸魚川市を舞台にした『ブラタモリ』の放映に繋がった」と喜んでいる。更に海洋高校(横綱・大の里母校)でも『金融講座』を開催したことが縁で、地域クラウド交流会をまちづくり推進室が開催し、プレゼンを通してアクセサリーの起業を応援するなどまちづくり推進室が進める事業の波及効果は絶大だ。

いずれにせよ、糸魚川信組が地域密着の金融機関として、『営業部まちづくり推進室』等を通して、新潟県西の玄関口である糸西地域を盛上げて戴きたいものである。

竜 哲樹(にいがた経済新聞顧問)

昭和25年新潟県上越市吉川区生まれ、新潟県立高田高等学校卒業。昭和48年3月富山大学文理学部卒業(教員免許取得)。元産経新聞社記者、元上越市議会議員。にいがた経済新聞社顧問