【プロ県議の現場主義#4】「豪雪から県民の生命を守れ」― 届かせる情報発信こそ<新潟県議会議員・市村浩二>

直近話題の記事を日曜日に再掲載します

初回掲載日:2025年11月17日

一元化された住宅支援情報を

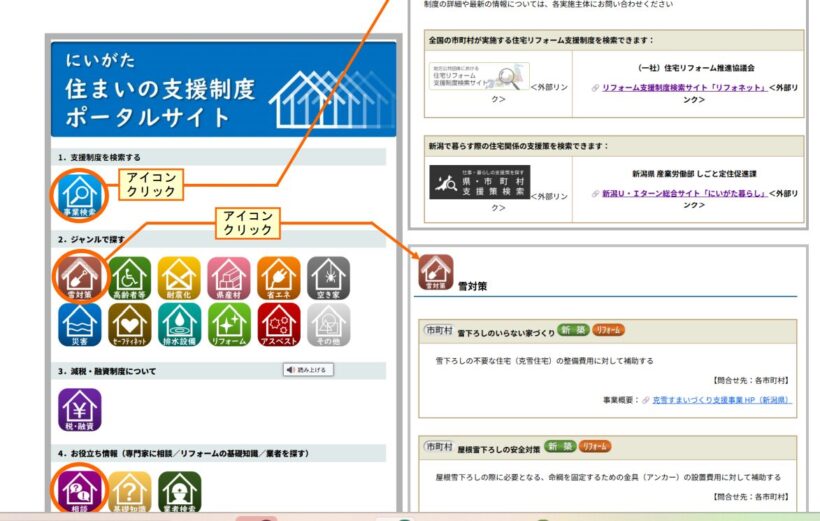

新潟県では2025年9月に「にいがた住まいの支援制度ポータルサイト」を開設した。このサイトが、実に使い勝手が良いと評判になっている。

住宅を建てる際もしくはリフォームの際の公的支援制度は、実に多岐にわたっている。まずジャンルの切り口だけでも「高齢者向け」「耐震化」「省エネ」「空き家対策」「災害対策」など多数存在するのだが、それがさらに国、都道府県、市町村と事業主体が分かれている。国であればカーボンニュートラルに向けた「ZEH(ネットゼロエネルギー住宅)」や持続可能な住環境性能を目指した「長期優良住宅」「子育てグリーン住宅支援事業」など。これが「雪国型ZEH」になると新潟県が事業主体。県ではほかにも「県産材を使った家づくり」への支援や、「太陽光発電設備等共同購入支援事業 」なども。空き家対策や災害対策への住宅支援は市町村が多い。さらにこれは各事業主体の所管部署によっても細分化されているため、とても探しにくい。

上にあげたものはほんの一握りで、新築・リフォームいずれも住宅に対する支援制度はおびただしい数の新築・リフォームに対する支援制度はおびただしい数になっている。家を建てる一般市民だけではなく施工業者に対しても同様。制度を利用する側にとっては、どこにどういう様式で申請したらよいかもはっきりしないどころか、どういう制度があるのかすら把握できない人がほとんどだろう。

こうした住宅支援制度が多く活用されて新築・リフォームの住宅市場が活性化することは、なにも住宅供給会社や施工業者を喜ばせるだけが目的ではない。家を建てる、家を直すということは定住人口の保全につながり、ひいては持続可能な地域づくりにつながる生き残りのためにも必要なのだ。

新潟県議会では、2024年9月定例会の一般質問で公明党の市村浩二県議が住宅関連制度の利用促進に向けて質疑をしている。以下は県土木部長とのやり取りの抜粋。

市村県議 住宅の耐震化や脱炭素化、省エネ化など数ある住宅関連制度の利用促進をはかるため、(中略)各部局が連携して制度や事業を分かりやすくまとめた「住宅制度・事業カタログ(仮称)」を策定してはどうか

土木部長 議員ご指摘の通り(中略)これらを分かりやすく取りまとめる必要がある。住宅関連制度の一層の利用促進を図るため、関係部局と連携してこれらの情報を一元的に取りまとめ、県のホームページを通じて県民に発信していきたい

これを経て、実現したのが「にいがた住まいの支援制度ポータルサイト」である。

このサイトは、国、県、市町村の支援事業が一元化され、「省エネ」「耐震化」「雪対策」などジャンル別に検索できるためとても使いやすい。さらに減税制度やリフォーム業者の検索システムもある。新潟で家を建てたい、家を直したい人にとってはまさに救い。こういう発信こそが待ち望まれていた。

屋根除雪の際の「命綱」

上記に例を見るまでもなく、公的機関の発信は、概して一般市民に届きにくいもの。意地の悪い言い方になるが「本気で届けようと思っていないのではないか」と感じる時があるほど、公の発信というのは不親切な一面がある。これが住宅の支援制度ならまだしも、人命にかかわるような発信であれば見過ごせないところだ。

例えば、雪国新潟県で言うところの雪害対策である。

平野、沿岸部に住む県民は、毎冬の大雪が県民の生命を脅かしていることを実感しておらず、よそ事に思いがちだ。真っ先に思いつくのは屋根の雪下ろしの事故である。2024年の冬季、新潟県における除雪作業中等の事故による負傷者は200人を超え、うち16人が命を落としている。現在、全国でクマ被害が大いに話題に上っているが、被害件数だけで言えば圧倒的に除雪作業中の事故が深刻だ。

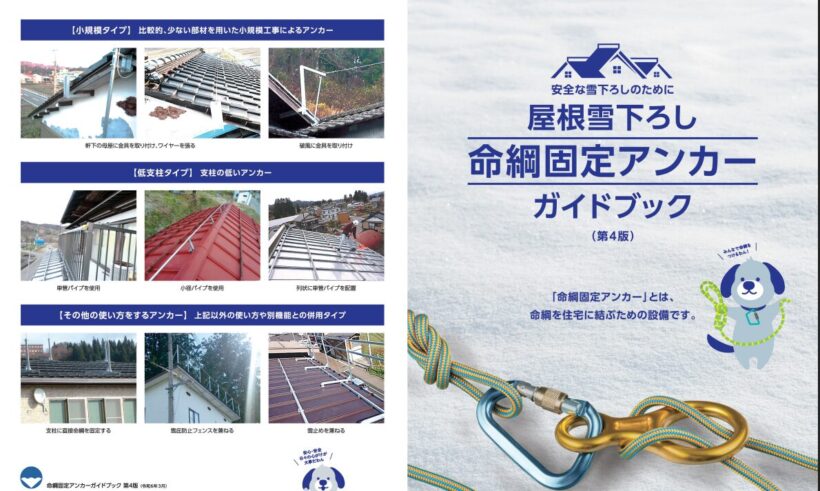

その半数以上は屋根の除雪の際に、屋根や梯子から滑落した事故であり、約7割以上の死傷者が高齢者によるもの。屋根融雪を伴う耐雪・克雪住宅や雪が滑り落ちるタイプの屋根でない、昔ながらの瓦屋根に住んでいる世帯には高齢者が多いこともあるのだろう。屋根の雪下ろし作業において「命綱」は必須だ。

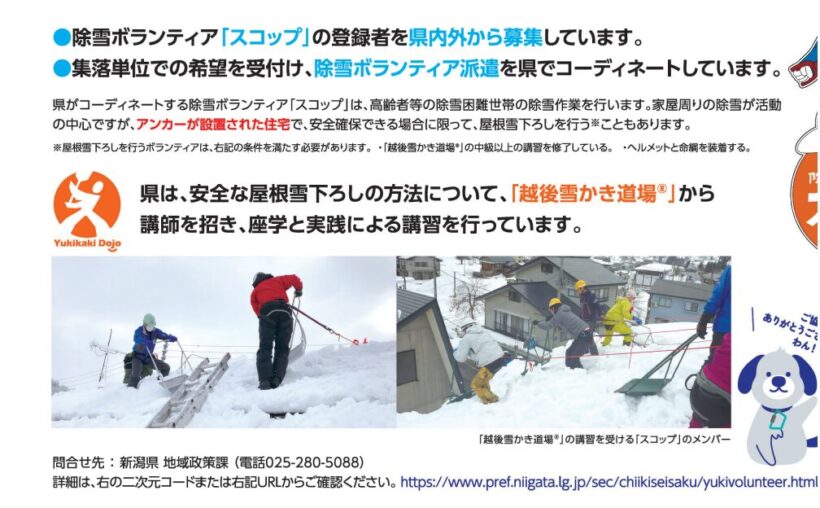

市村県議は「命綱をつけて除雪作業をするには、それを固定する『命綱固定アンカー』が必要になります。県では除雪ボランティア『スコップ』を組織し、高齢者世帯などに派遣されていますが、彼らも命綱固定アンカーがなければ作業ができない決まりになっています。県では屋根雪対策条例を定めて命綱固定アンカーの普及を呼び掛けていますが、あくまで努力目標に過ぎません。この命綱アンカーですが、令和元年時点の確認では見た目にこだわらなければ単管を配した簡単なつくりで、工事費としてだいたい12万円程度。材料費も入れると20万円ほどだと思います。県では令和3年(2021年)に『命綱固定アンカー普及促進事業』が始まるまで、設置に対して補助金などの支援は行っていませんでした」と話す。

令和3年度は克雪すまいづくり支援事業と合わせて6,080万円程度の予算確保。そして、創設年度の令和3年度は110戸で設置され、令和4年度161戸、令和5年度181戸、令和6年度237戸と年々着実に普及し令和6年度末で累計689戸が設置されたことになる。それでも2024年には上記のような被害状況に達しているわけで、県のさらなる発信力強化が求められるところだ。令和7年度9月末現在の実績は110件で443万円の執行となっている。また事業に伴い「屋根雪下ろし 命綱固定アンカー ガイドブック」が作成され、改訂を重ねて昨年には第4版まで刊行されている。

市村県議は令和元年11月の新総合交通・防災対策特別委員会にはじまって令和5年12月定例会まで、5回にわたって命綱固定アンカー普及促進について質している。こうした地道な働きかけが事業化につながったという見方ができる。

猛暑の年の冬は大雪になることが多いという。それで行くと今年の新潟は大雪になりそうな観測だが、屋根除雪における滑落事故で失われる人命が少しでも減少するように願うばかりだ。

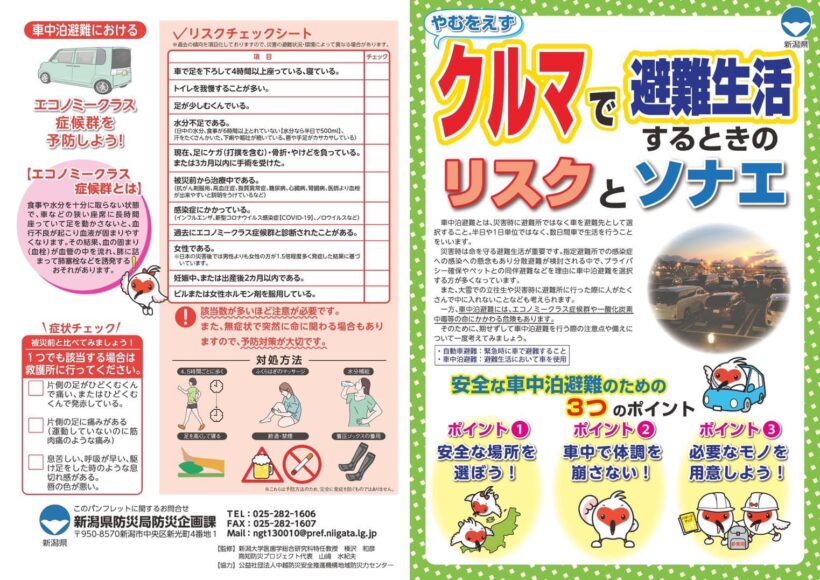

大雪の車中泊は危険と隣り合わせ

大雪が引き起こす人命にかかわる事故は屋根除雪の滑落だけではない。避難時の車中泊でエコノミークラス症候群にかかる人が増えているが、大雪が引き起こす大渋滞で、数時間にわたる車中生活を余儀なくされるケースもある。特に大雪の日に停車中の自動車内に長時間居なければならない場合は、一酸化炭素中毒に気を付けなければならない。

2022年12月には柏崎市で大雪による停電が発生し、自宅で暖房が使えなくなったためやむなく自家用車内で暖をとっていた20代の女性が一酸化炭素中毒で命を落とす事故が発生した。車のエンジンキーはオンの状態で、車は雪に埋もれていた。車のマフラーが雪に埋もれた状態でエンジンを作動させていたため排気ガスが車内に逆流して充満し、一酸化炭素中毒を引き起こしたのだ。この事故が起こった翌日にも同様の状況で長岡市の70代男性が亡くなっている。

コロナ禍以降、災害などで避難所生活を余儀なくされた場合でも、人の密集を忌避して車中泊をする人が増えたという。しかしこのように、大雪に見舞われているような状況下での車中泊は危険と隣り合わせなのだ。災害避難の状況ばかりではない。2020年の豪雪時には関越自動車道が大渋滞で、2日間にわたって車中泊を余儀なくされたというような状況にも陥った。

こうした悲劇は、ただただ知識のなさが引き起こすものだと言える。警鐘を鳴らす情報がもし当人の耳に届いていたら、あるいは助かった命なのかもしれない。大雪の日に災害避難や立ち往生などで車両滞留を余儀なくされた場合は、常にマフラーの周りに気を配り除雪しながら行うこと。また水分補給をまめにしてエコノミークラス症候群の対策をすること、そのために携帯トイレを積んでおくこと。

柏崎市と長岡市の車中泊の悲劇が起こる前年の2021年、9月定例会(一般質問)と11月の新総合交通・防災対策特別委員会の二度にわたって、市村県議は県から県民に向けての情報提供が必要なことを訴えた。

市村県議 災害時には、車の運転中の被災や分散避難などにより車中泊避難を選択する場合も相当程度あると想定される。(中略)県として車中泊避難を想定した商業施設の立体駐車場等の避難場所情報、必要備品等の備え、エコノミークラス症候群対策や一酸化炭素中毒などの注意事項をまとめ、県民が利活用できる「(仮称)災害時の車中泊手引き」を作成し情報提供すべきと考える(令和3年9月定例会一般質問)

この訴えがきっかけとなり、県はその後、市村県議が主張する車中泊の手引きというべき内容のパンフレット「クルマで避難生活するときのリスクとソナエ」を有識者等の監修や協力のもと作成。今では、人が集まる様々な場所にパンフレットが置かれるなど普及啓発に努めることとなった。

市村県議はいう「災害から県民の命とくらしを守るのが政治の役割です。特に、新潟県は冬季の豪雪や雪害への備えと対策は避けて通れません。その意味でこのパンフレットは一般の災害時も使えますが、特に冬季に向かうこれからの時期、この車中泊の手引きを県民はもとより、雪のない地域から雪国へ訪れる方にもぜひ知っておいて頂きたい内容です」

外交や安全保障、国家予算に関わるようなマクロな話ばかりが「政治」ではない。議会活動を通して既存の制度や施策に影響を及ぼし、その結果として住民の生命が守られるようなことにつながれば、それはまさしく「政治の醍醐味」ということに違いない。

【関連記事】