連合新潟が10月29日に「フェアワーク推進センター」を開所、不合理な格差がなく公正・公平な働き方の実現を目指す

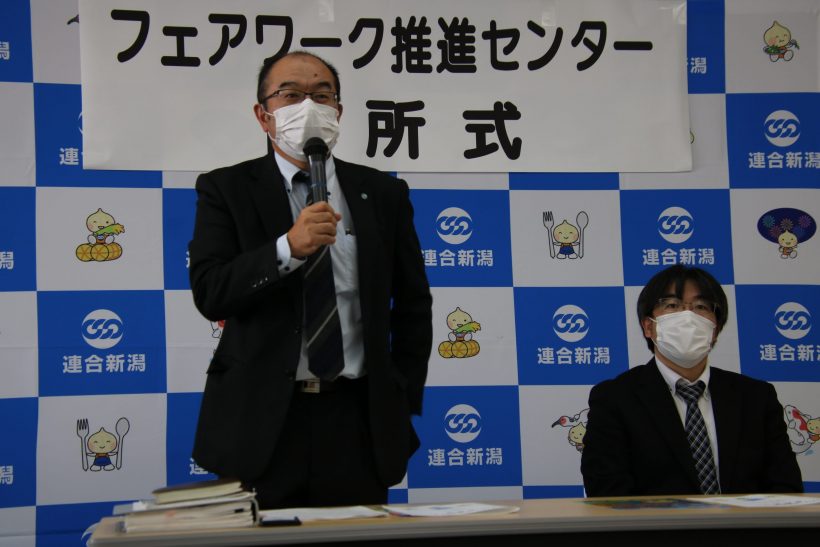

連合新潟は、有期・派遣・短時間で働く人々の労働条件の向上や処遇の改善をはかる活動を展開する「連合新潟・非正規労働センター」の名称を10月29日に「フェアワーク推進センター」に改称する。センター長には連合新潟の小林俊夫事務局長、事務局長には連合新潟の筒井泰樹副事務局長が就任する。

「フェアワーク」とは、真の多様性を満たし、不合理な格差がなく、公正・公平な働き方のこと。また「真の多様性」とは、すべての人の人権を尊重し、性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが平等・対等で多様性を認め合うこと。

連合新潟では2008年7月に設置した非正規労働センターを設置し、労働相談や労働相談からの組織化などに取り組んできた。だが、その間、社会情勢は大きく変化し、新たな課題も出てきたことから、名称を変更し機能を強化することにした。

具体的には、「働き方改革関連法案」が成立するなど国の政策が変更になったほか、リーマン・ショックに伴う「年越し派遣村」、東日本大震災による雇用情勢の悪化、新型ウイルス感染症拡大による経済環境の悪化など、雇用を取り巻く様相は一変した。

このうち新型ウイルス感染症拡大では、「曖昧な雇用契約」により日々の生活に不安を抱かざるを得ない人々が増加し、非正規労働センターにはそうした人々(インストラクターなど)からの相談などが寄せられていたという。本人(インストラクター)は会社に雇用されているつもりで会社側もそのインストラクターを管理していたが、実際は請負契約だったため、雇用調整助成金の対象にならず(休業要請などで)生活が不安定になったといった相談だ。

さらに新たな在留資格である「特定技能制度」が創設され、外国人労働者も増加。「昨年10月末時点で新潟県内には2,075事業所に1万427名の外国人労働者が雇用されている。これは非正規労働センターが発足した2008年10月末と比較すると事業所数、雇用社数ともやく3倍にもなっている。増加に伴い、外国人技能実習生からの相談も増えている」(小林センター長)

こうした社会情勢の変化に伴い、本来役割を果たすべき社会的セーフティーネットの脆弱性が浮き彫りになっていることから、すべての人の人権が尊重され、性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが平等・対等で多様性を認め合いながら公正・公平に働くことができるフェアワークの実現を目指すことにした。なお連合本部ではすでに一昨年に名称を変更し取り組みを開始しているという。

主な活動としては、電話(0120—154—052)やSNSなどを活用した労働相談を行うほか、フェアワークについて周知・広報活動を行う。また連合が2010年から展開している「職場からはじめよう運動」を促進し、「真の多様性」の実現に向けた運動を構成組織にとどまらず広く展開していく。

なお労働相談については、電話相談も含めて11月1日から連合本部で一旦受けて(集約して)各地区の連合に振り分けていく形に変わるが、相談の傾向やエリア、業種などを把握して政策に反映させやすくなるメリットがあるという。

連合新潟フェアワーク推進センターでも政策担当の役員を配置し、政策提言を行っていくことを目指している。

【関連サイト】

連合「労働相談Q&A」

フリーランス課題解決サイト「Wor-Q(ワーク)」

連合労働相談チャットボット「ゆにボ」(連合サイト内)