【新学科もお目見え】新潟薬科大学オープンキャンパス 「さらなる多様多彩」にまとめ上げる建学の精神「実学一体」

初回掲載:2025年8月21日(最終更新日:9月29日)

2025年8月、オープンキャンパスを開催した新潟薬科大学

2025年8月、2027年春に「新潟科学大学」として生まれ変わる新潟薬科大学のオープンキャンパスを取材した。「大学が変わる」ことで注目される時期でもあり、見学来場者はおよそ例年の倍に及んだ。

新潟薬科大学は、新潟県内初の4年制私立大学として1977年に開学した。同大学は、開学以来の歴史を持つ「薬学部 薬学科」に加え、「応用生命科学部 応用生命科学科」「応用生命科学部 生命産業ビジネス学科」「医療技術学部 臨床検査学科」「看護学部 看護学科」を相次いで設置し、現在は4学部5学科、大学院2研究科を擁する体制へと発展を遂げている。

2027年にはここに「食農情報学部 グリーン・デジタル学科」「医療技術学部 救急救命学科」(いずれも仮称)が新たに設置される予定だ。

大学全体の総合説明が行われた「大学ガイダンス」の様子。用意された2つの大講義室は共に満席となる盛況ぶり。

大学ガイダンスにおいて「実学一体」の精神を紹介する杉原多公通学長

近年開学する地方の私立大学が、狭い専門分野をより先鋭化させる傾向にあるのは、その多くがルーツを「専門学校」に持つからだと考えられる。一方、開学当初から薬学部の単科大学でスタートした同大学が、より幅広い素養の学生を求めてウイングを広げていくのは自然な流れかもしれない。

少子高齢化、地方の人口流出が進む現代において、地方私立大学の在り方はますます注目されている。多くの地方私大の「ニッチ化」は、何とか存在感を示そうという現れにも映る。

2027年4月に新設される学部学科も展示が行われた

同大学はその逆を行く路線だが、実にロジカルな大学改革を進めているように見受けられる。そこには建学の精神「実学一体」(「学問探求」と「実践・実用」は一体であることを認識し、常に両立・調和を図る)が、確たる背骨として一本通っているからではないか。

茂木弘邦理事長室長は「国立大学では全国各地から学生を受け入れ、卒業後は大学の地を離れ、全国の様々な場所で活躍する傾向にあります。一方、地方の私立大学は地元出身の学生が多く、卒業後も地域を支える人材として地元に数多く就職します。本大学も同様であるため、早くから地元の自治体との連携事業や企業との共同研究に取り組み、その成果を教育内容へ反映させてきました。また、共同研究はこれまで基礎研究が多かったのですが、2015年に文系の『生命産業ビジネス学科(現在の学科名称)』を設けたことが奏功し、産官学連携による商品化という形で多くの方の目に留まるなど、成果が出てきています。今後、地方私大は少子化のなかで規模の拡大は望めません。しかし、地域のニーズに見合った入学定員への見直しや、文系分野に幅を広げて総合大学としての魅力を高めるなど、多様で多彩な人材を着実に輩出していくことで地域のお役に立ちたいと考えています」と話す。

大学が変わる。その将来展望をより鮮明に見せるため、同大学は今年のオープンキャンパスの場を特に大事にしたのだという。模擬講義の担当教員も、ベテランの教授のほか、高校生の年齢に近い若手スタッフも積極的に起用したとのこと。

それでは学部・学科ごとに見ていきたい。

応用生命科学部・応用生命科学科

佐藤里佳子特任助教の模擬講義、テーマは「油脂が食品に与える美味しさと発酵技術」

近年における同大学のカラー「文系×理系」を最も色濃く打ち出している学部が応用生命学部。その理系パートがこの応用生命科学科である。応用生命科学を学び、生命科学の分野で地域に貢献する人材の育成ということだが、ここで学ぶ世界は、例えばバイオテクノロジーや環境科学、食品科学など実に幅広い。

いかにも新潟らしい、発酵醸造の研究もおこなわれ、インターンシップなどを通じて多くの地場産業とも連携実績を持つ。食品産業は突き詰めれば生命科学。この分野が、将来的な「新潟フードテックタウン構想」においても中核を担う。

植物性と動物性の種類の違うマヨネーズで枝豆を試食、味の感じ方の違いを体感する参加者たち

根っからの理系にはたまらない研究室ツアー

この日は、佐藤里佳子特任助教の模擬講義が行われた。テーマは「油脂が食品に与える美味しさと発酵技術」で、講義は微生物(酵母)由来の油脂にも及んだ。最後は実際に酵母油脂を研究している研究室ツアーも行われ、見学者たちの興味を集めていた。

佐藤特任助教は「座学だけでなく実験や共同研究が多い。実践を通して社会や企業の課題解決に役立てるような人材を」と話していた。

応用生命科学科の学びについて語る佐藤里佳子特任助教

佐藤特任助教インタビュー

——応用生命科学科ではどんなことが学べますか?

食品や環境、バイオなど多岐に学びますが、座学だけではなく実習を通じて実践的なスキルを身につけています。企業との共同研究も行っているので、地域課題の解決をするような研究をしています。

——どのような企業に就職する方がいますか?

食品会社、社会インフラ系、環境系。あと理科教職コースがあるので、教育機関で活躍されています。

——今回の模擬講義の内容は?

酵母から脂をつくるという研究テーマでしたが、まずは脂の重要性の話をしたくて。マヨネーズとか脂質がただ体に悪いとかではなく、健康や、味覚にも美味しさを強めるという意味ですごく重要だということをお話しさせていただきました。

応用生命科学部・生命産業ビジネス学科

応用生命科学部・生命産業ビジネス学科の模擬講義

こちらが現行の薬科大学における文系学科だ。食品、農業、環境、健康など、産業の中には生命科学に関わる分野が実に多く、特に食品産業のビジネスシーンで活躍する人材育成に定評がある。

食品や健康にまつわる基礎学問に加えて、流通やマーケティングなどビジネス直結の内容が濃い。こちらも座学だけでなくフィールドワークを多く取り入れ、企業や地域との連携に積極的だ。

マーケティングの学びは座学だけでなくフィールドワークを重視する

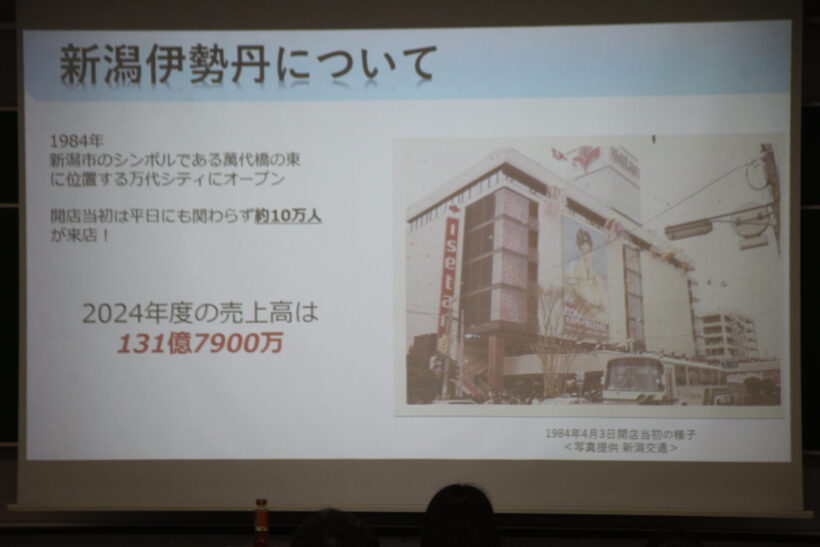

この日は内田誠吾准教授により、新潟伊勢丹のブランディング戦略について模擬講義が行われた。こちらもまさに、実学一体が色濃く反映された学科カラーだ。

模擬講義では、現役の生命産業ビジネス学科生が参加者を優しくフォロー

生命産業ビジネス学科について語る内田誠吾准教授

内田准教授インタビュー

——生命産業ビジネス学科はどのような学科ですか?

食と農と環境の科学的な知識をビジネスで活かして実装化しようという目的で設立されました。

——今日の模擬講義はどのような内容でしたか?

マーケティングを勉強していく中で、大学の中だけで勉強するのではなくて実際の商業施設でアンケートをとって確かめてみようということで、データ分析と関連付けて説明させていただきました。

——今回は新潟三越伊勢丹の事例が紹介されていましたが、他にはどのような商業施設でのデータ分析などをされているのですか?

デンカビックスワンスタジアムやピア万代、JR新潟駅ビルCoCoLo新潟でも行っています。実際に小売業に就職する人も多いので、どういうところに注意して店づくりをするべきかや、テナント選びをするかなどの考え方を体験していただけたらありがたいなと思っています。

医療技術学部・臨床検査学科

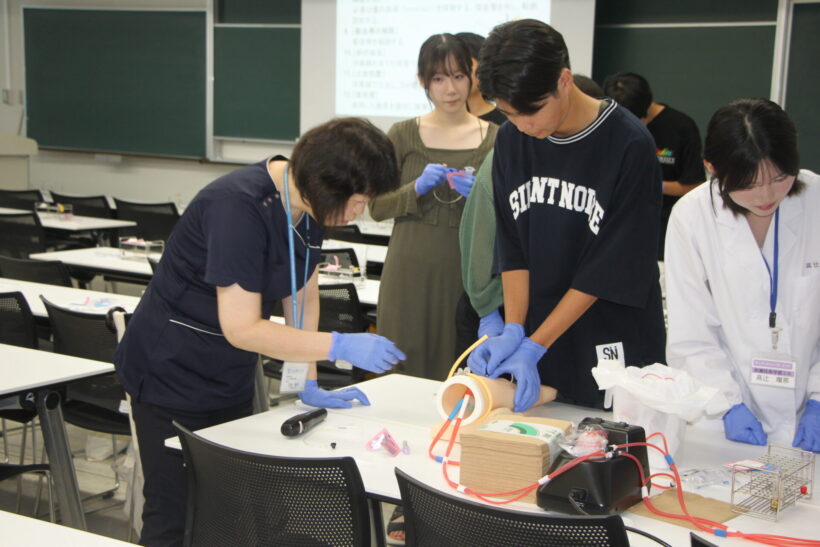

医療技術学部・臨床検査学科の模擬講義

この学科は看護学科同様、2023年4月の創設。臨床検査技師として活躍する人材を養成する学科。現代のチーム医療において臨床検査が治療方針決定の羅針盤になることが常識となる中で、臨床経験豊富なプロフェッショナル教員のもと、基礎知識や臨床検査技術などを学ぶ。基礎研究が臨床に直結する、まさに実学一体を体現する学部・学科といえる。

精巧な人体モデルを擁して採血の実習が行われた

臨床検査学科の現役学生がスタッフとして体験をサポート

この日は、精巧に人間の腕を模した採血訓練用装置を駆使して、見学に来た高校生が「模擬採血」を行う実習を催行。実習を体験した「理科の実験が好き」という高校1年生の男子は「実習は少し緊張した」と笑い「学内もきれいで洗練されている。ここで学びたくなった」と加えた。

スタッフとして参加した医療技術学部3年の池亀叶夢さん

採血体験にスタッフとして参加した医療技術学部臨床検査学科3年の池亀叶夢さんに新潟薬科大学の臨床検査学科の特長を聞いた。

——医療技術学部臨床検査学科はどんな学科ですか?

臨床検査技師を主に目指している人たちで、医療従事者の中でも検査を主にやっています。臨床検査技師は、送られてきた「検体」を相手にして仕事をしています。

——薬科大学の特色はどんなところですか?

医療技術学部だけではないかもしれませんが、アドバイザーの先生が学生3〜4人に1人付いてくださっているので、先生との距離感が近くて相談しやすかったり、わからない勉強を聞きに行きやすかったりできるのがいいところだと思います。

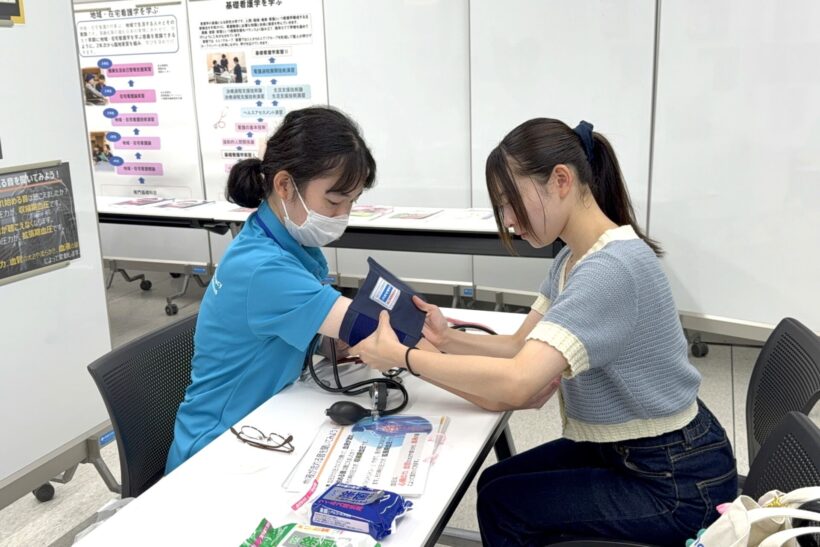

看護学部・看護学科

2023年に誕生した。実際の社会では男性の看護師の割合が増えており、同学部でも男子学生が10%程度在籍するという。看護師は、今まさに地域医療が渇望するポジション、人対人の仕事。様々な患者の健康課題や特性に応じた判断力と実践力を磨き、チーム医療体制の中で役割を果たすための力を持った「成長する看護職」を育てている。

2~4年次は国立病院機構西新潟中央病院(新潟市西区)に隣接する看護学部専用のキャンパスで、看護師や保健師としての高度な実践力を学ぶ。

「生命の音を聞いてみよう」という体験展示。看護師のテクニカルな面だけを追うのではないことが理解できる

血圧を測る体験をする参加者

この日は「からだをめぐる、いのちのリズムを感じてみよう」と題した展示と実習体験で、脈拍の計測などを行った。見学者は将来の看護師を目指す高校生がほとんどで、あこがれの職場に実際に立つ自分を投影しながら実習に没頭している姿が見受けられた。

スタッフで参加していた看護学部2年の藤石結羽さん

本学部に学ぶ2学年のスタッフ藤石結羽さんは「看護師として患者さんにどのような視点で接するのが良いのかを学んできた」と話す。

看護学部の体験に参加した高校3年生(写真)は、将来看護師として地元新潟に貢献したいそう。体験の感想について、「もともと成人看護に興味があったのだが、成人看護で扱う医療器具などを使わせていただいて、自分がやってみたりやってもらったりする想像ができました」と笑顔で話していた。

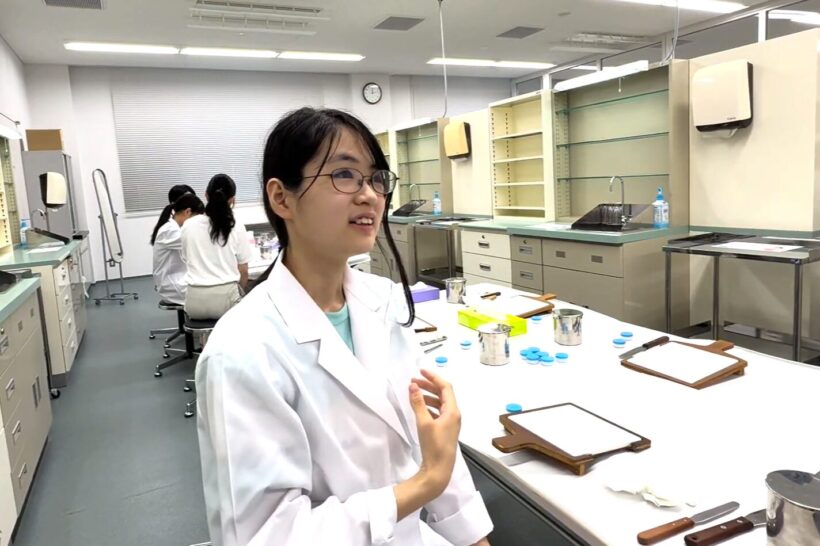

薬学部・薬学科

薬剤師を目指すには最適な学びの環境がある

先述の通り、1977年の開学以来の学部である。薬剤師になるために必要な専門知識や技術の習得と臨床教育の実践。医療人としての倫理観やコミュニケーション力を養うためのカリキュラムが行われている。これからの時代に必要な「地域社会に信頼される薬学のプロフェッショナル」を送り出している。同大学では唯一の6年制だが、充実の教育サポートで知られる。

この日は、見学者である高校生が実際に乳鉢で錠剤を摺りつぶして粉薬にする技術や、軟膏を練り合わせる技術などを体験できる実習を催した。

軟膏を練り合わせる体験

錠剤を摺りつぶして粉薬にする体験

薬剤師体験を行った高校生

「小さいころから薬剤師になりたいと思っていた」という参加者のひとりは目を輝かせながら「貴重な体験ができてうれしかった。大学の施設もとてもキレイで好印象」と語っていた。

薬学部の竹野孝慶助教

自らも同大学の卒業生という竹野孝慶助教は「こうした体験を通して、薬剤師を目指す若い人材が増えて欲しい」「本大学の卒業生は、県内で薬剤師になっているケースが多いように見受けられる」と話した。

食農情報学部「グリーン・デジタル学科」(2027年春新設)

この日は、既設の学部・学科に加えて2027年に設置される2つの新学科も展示を行った。

このグリーン・デジタル学科も実に、文系と理系を横断的に交差する学科カラーであると言えよう。「グリーン・デジタル」という分野は、近年まさに注目されている。

その語感から、食農の分野に特化したものと捉えられがちだが、グリーンには「脱炭素」や「環境」の意も含まれるので、学問の幅がかなり広い。そこには食農の分野を中心に様々な分野に活かすことができるIOTやビッグデータ収集・分析なども含まれる。

XRやeスポーツの展示は見学者の興味を引いた

ドローン操縦の実演も行われた

学部横断的な学びや企業連携などの機会も多く、実践を通して社会課題の解決に取り組めるような人材を養成する。この分野で知見を広げたい人にはぴったりだ。

この日は、eスポーツなどを通してデータ分析を体験する展示が盛りだくさん。ドローンの展示や操作体験なども行われ、数多くの見学者が足を運んでいた。

応用生命科学部生命産業ビジネス学科の杉田耕一教授

新設される「グリーン・デジタル学科」について、応用生命科学部の杉田耕一教授に話を聞いた。

——「グリーン・デジタル学科」はどのような学科ですか?

社会にあるいろいろな課題を、データを用いて解決しようという学科になっています。食品産業、農業、環境をメインのターゲットとしながら、課題解決をしていくというものです。

——このような分野ではどのような人材が求められていますか?

課題を発見して、どうやって解決していこうかというところを、デジタルデータを使って解決していける人材が求められていると考えています。

——さまざまな企業が展示されています。この狙いは?

グリーン・デジタル学科の大きな特徴として、長期インターンシップというものを考えています。本日参加している3社のブルボンさん、メビウスさん、新潟クボタさんは、その長期インターンシップにご協力いただく予定の企業です。

医療技術学部「救急救命学科」(2027年春新設)

キャンパス内にて高規格救急車が用意され乗車体験が行われた

こちらも2027年度に新設される新学科。現代のチーム医療を担う一員の救急救命士を養成する専門コース。

救急救命士は近年の法改正でその職域が広がり、より専門的な知識や技術が必要とされるようになった。具体的には病院への搬送待機中や、病院内での医療措置が行えるようになり、今や活動範囲は救急車の中だけではなくなった。

ますます的確な判断力と適切な処置技術が求められる職業になったのだが、地域医療においてその人材を確保するのは容易なことではない。本学科ではその、社会が渇望する人材を送り出していく。

この日の展示では最新の高規格救急車への乗車体験と、救急医療のリアルな現状がレクチャーされた。

高規格救急車の乗車体験では、救急搬送時の対応などがレクチャーされた

救急救命学科の設置検討委員で、同学科の教授就任予定者である小山諭客員教授

新設される「救急救命学科」について、小山諭客員教授(現新潟大学医学部保健学科教授)に話を聞いた。

——「救急救命学科」はどのような学科になりますか?

一般的な病院外での救急だけでなく、病院の中での救急処置など、幅広いところで活躍できるような救急救命士を育成したいと考えています。

——救急救命士はこれからますます求められていく職業でしょうか?

体力を使う仕事で、また医療の領域にあって日に日に新しい知識や社会から要求されるレベルが上がってきている。今後、高齢化社会が進み高齢者が増えていくこと、さらには災害時の対応を含め、ますます必要になってくると思っています。

——どのような人がこの学科の教員スタッフとなる予定ですか?

医師の資格を持った教員と、現場経験を十分に備えている救急救命士、そのような充実した教員スタッフで構成し、学生が即戦力となれるようにしていきたい。プラス、病院の中でも活躍するために、幅広い知識を有した教員をそろえていきたいと考えています。

時代を先読みし、社会に求められる人材教育を展開する総合大学へ

新潟薬科大学 新津キャンパス内

今回のオープンキャンパスを通して感じたのは、この大学がいかに時代を先読みし、その時々の社会課題を通して必要とされる人材教育に柔軟に向き合っているかということ。それは学科新設のみならず、社会が必要とする学科の入学定員枠の弾力的な確保・設定の姿勢に表れている。

常に、どの世でも社会に求められる人材の教育が、この現場では展開されている。「需要(ニーズ)」といえば言葉は軽いが、社会に求められるというのは、それほど簡単なことではない。学術研究を通して、社会の需要を捉えていくことは、学生たちにとっても意義深い時間となり、将来へのモチベーションにもつながるのではないか。

「実学一体」。その意味が的確に伝わるオープンキャンパスだったと言える。

(文・撮影 伊藤直樹)

(撮影・ディレクター 中林憲司)

学校法人新潟科学技術学園 新潟薬科大学

新津キャンパス(大学本部)新潟市秋葉区東島265番地1

新津駅東キャンパス 新潟市秋葉区新津本町1丁目2番37号

西新潟中央病院キャンパス 新潟市西区真砂1丁目14番65号

(ホームページリンク)https://www.nupals.ac.jp/

新潟薬科大学は、薬学・応用生命科学・医療技術学・看護学を柱に1977(昭和52)年に開学した私立大学。「人と地域に貢献する人材の育成」を掲げ、医療・健康・環境・食品など幅広い分野で実学重視の教育を展開し、地域と連携した実習や研究を通じて、医療・産業の第一線で活躍する人材を輩出している。

2027(令和9)年の大学創立50周年には、応用生命科学部に「グリーン・デジタル学科」、医療技術学部に「救急救命学科」を設置し、学部・学科の名称を刷新。さらに大学名称を『新潟科学大学(Niigata University of Science)』へ改め、「科学」を通じて「ひと」と「地域」に貢献する総合大学として新たな歩みを進める。

【関連記事】