【手に取りたくなる新潟】「卸し一辺倒」から脱却、新潟県観光物産の商品開発に光る「発想の転換」

直近の注目記事をピックアップし、日曜日に再掲載します(編集部)

初回掲載:2025年9月26日(再掲載:10月5日)

新潟県観光物産株式会社は、新潟の素材を活かした特産品・みやげ品の企画開発・卸し販売と直営のショップ運営で58年の歴史を重ねてきた会社だ。

扱い商品は、佐渡汽船の関連会社としてスタートした経緯もあり、佐渡にまつわるものが多かったが、近年はエリアにこだわらず、新潟の素材を活かした魅力的な商品群を提供している。

卸し一辺倒からの脱却

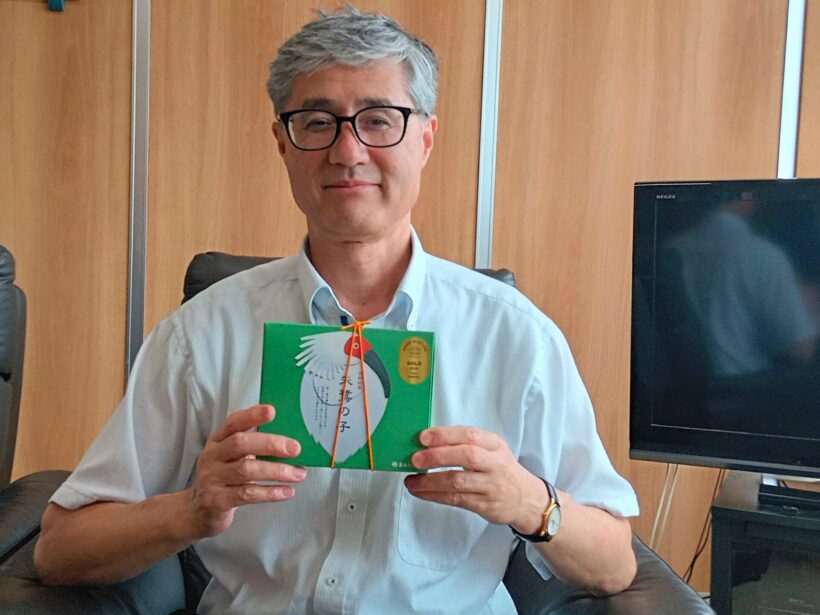

そんな新潟県観光物産の昨今の人気商品に「銘菓 朱鷺の子」がある。味わい深い黄身餡を桃山風の生地で包み、オリジナルのホワイトチョコレートをコーティングしたこだわりの銘菓。使用する卵は地場産、チョコレートのコーティングは手作業で行っている。2024、2025のモンドセレクションで金賞に輝いている。馬場吉彦代表取締役社長が、朱鷺の子の開発背景を語る。

「加茂市に創業100年以上になる老舗の『あめ友』という和菓子屋さんがありましたが、後継者難などの理由で2020年に廃業されるという話を聞いたのです。そこで作られていたのが「朱鷺の子」です。高い技術があったお店なのでもったいない、何とか残せないかと考えたわけです」。

そこで同社の製造部門を担う関連会社「菓匠 たくみや」で商標とノウハウを買取り、老舗の技を継承した。味、品質はそのままだが、パッケージを劇的に変更。洒落た和風ギフトボックスは、観光客や旅行者にも好評だった。今では新潟県観光物産の柱商品のひとつにもなっている。

この商品は、新潟県観光物産の転機につながった、と馬場社長は話す。

「私がこの会社で長年夢見てきた『卸し一辺倒からの脱却』です。長いこと卸し問屋としてやってきましたが『右から左』だけに注力していては、本当の意味でお客様の役に立てないという忸怩たる思いが内心あったのです」

社長になる前から抱き続けてきた「卸し一辺倒からの脱却」への想いは、コロナ禍を経てさらに強いものになっていった。

「私たちが扱う商品は、人の流れがあって動くものがほとんどです。コロナ禍になり人が動かなくなると、需要はピタッと止まりました。ほとんどが委託販売の商品なので、売れなかった分は返却されます。お客様に納めた分がそのまま戻ってくるという日が続くばかりか、納めさせてもらえないことも多くありました。会社は在庫の山になり、賞味期限もあるので内輪で大特価の倉庫市を開きました。すると倉庫市の存在に気付いた方が多く買い物をして下さいました。

このような悲しいことがもうないように、自分たちで自信をもって作った商品、お客様の要望から作り上げた商品を売りたいという思いが一層強くなりました」

「メーカーベンダー」という言葉がある。「製造」に特化したメーカーと「販売事業」に特化したベンダーの組み合わせ。要するに商品開発、製造から営業、販売、売り場のコンサルまで一貫して担う業態だが、これを構築したのは家電や家庭用品などで知られるアイリスオーヤマである。メーカーベンダーの最たる強みは「顧客の声が開発部門にダイレクトに届く」ことでスピード感が出ること。

規模の違いはあれ、馬場社長のやろうとしてきた「脱卸」はこういうことなのではないか。コロナ禍で明確になった、顧客が固定化した卸し一辺倒では、世の中の変化に対応しきれないという実情を乗り越えるべく、新潟県観光物産は「地方のメーカーベンダー」として歩みを開始した。

「お客様から『こういう商品を作ってくれないか』という要望が、数多く上がるようになりました。メーカーとして認知されたことをうれしく思います」(馬場社長)

「女性の感性」を

新潟県観光物産の商品開発を見ると、その特徴は①地元資源を活かす「コラボ企画型」開発②社内・グループでの企画・製造体制③観光流通チャネルを意識した商品設計、といったところが目に留まる。

①の「コラボ企画型開発」では、新潟のブランド米(新之助)、佐渡の海塩や特産(ル・レクチェ等)と組み合わせて、地域性を前面に出す商品化が目立つ。同社の商品は「素材」や「地域」をストレートに伝える商品の比率が多く、③の観光チャネルを意識した商品設計に強く結びつく。「顧客からのヒアリング」→「落とし込み」が機能している点も見逃せない。

さらに、こうした馬場社長の「脱・卸し一辺倒」の考えは、ひとつの社内改革に結びついている。

それが女性社員を中心とした企画開発チーム「営業推進課」の誕生である。

「今は男性が、女性がという時代ではないかもしれませんが、実際に女性ならではの細やかで繊細な発想や美的センスはわれわれ男が遠く及ばない分野。こっち(男性)は、いくらか余計に力仕事ができるくらいで(笑)。そうした中で、存分に力を発揮していただいています」(馬場社長)

チームの中で唯一の男性は統括役の伊藤聡課長補佐。以下5名の女性社員が商品開発に携わっている。メンバーには事務職で入社した社員もいるが、女性ならではの感性を活かしてアイデア出しをしている。

女性の企画開発チーム、その感性が花開くのはパッケージやネーミング、特にスイーツに関しての演出だ。

直近の例をとれば「塩キャラメルパウンドケーキ(1個入り432円/4個入り1,296円 、いずれも税込)。「笹川流れ」の塩を使用したキャラメルパウンドケーキだ。まろやかな旨味ある塩がキャラメルのビターな甘みを引き立て、深い美味しさが特徴。4個入りのパッケージは立方体に近いパッケージで閉じ方やパステル調のカラーリング・意匠も洒落ている。これまで土産もの売り場にあった「いかにも」なイメージがない。女性ならではの感性で作られた意匠だと言える。

「佐渡しっとリッチケーキ」(税込1,404円)は、佐渡乳業のクリームチーズをふんだんに使用した蒸しケーキ。パッケージにも土産もの特有の野暮ったさを全く感じない。何より食感と味わいを想起させるネーミングが秀逸だ。こういう思い切りのよいセンスは、男性よりもむしろ女性なのかもしれない。一方で「佐渡島の金山ショコラ」(税込1,620円)のパッケージではお土産テイスト満点で、世界遺産登録のお祭り気分を盛り上げる外観になっている。シチュエーションや背景によってメリハリが効いている。

取引先にも評判は良く、逆に売り場サイドからの要望も頻繁に上がってくるようになったという。顧客とのコミュニケーションから、さらなる商品開発のシードが見つかってくる。

こうした新しい試みの試金石に直営店の売り場を活用できるのも強みと言える。

「社員の皆さんが、楽しみながら生き生きと仕事をしてくれるのが会社の願いでもあります。今後はオンラインショップのテコ入れも行っていきたい」と馬場社長は話す。

実質のコロナ明けから二年が過ぎた。ビジネスに直面する者にとってこのコロナ禍は、痛手を負ったケースがほとんどなのだろう。一方で、その停滞期間に何を考え、何を準備してきたかによって、コロナ明けには差が付いたのではないか。新潟県観光物産にとっては、経営的に大打撃を被った停滞期間だったに違いないが、そんな逆境から新たなクリエイティビティが生まれつつある。

(編集部 伊藤 直樹)