包丁メーカー・藤次郎の工場へ潜入! 年間約1万5000人が訪れるオープンファクトリー施設の魅力とは(新潟県燕市)

燕市吉田、工場が立ち並ぶ一角に構える「藤次郎オープンファクトリー」

2025年下半期の注目記事をピックアップし、年末年始に再掲載します(編集部)

初回掲載:2025年11月14日

商品の魅力や職人の技を伝えるため、一般の人が工場の中を見学できるようにする「オープンファクトリー」の取り組みがこの数年、日本各地で急速に増えている。そうした中、県内外から年間約1万5,000人(2024年7月〜2025年6月集計)もの人が訪れるというのが、新潟県燕市に本社を置く包丁メーカー・藤次郎株式会社の施設「藤次郎オープンファクトリー」だ。

2017年に竣工し、オープンファクトリーの先駆けの一つとも言える同施設。その人気の秘密を、実際に記者が工場見学しながら探った。

フルーツナイフから始まった包丁作り

東京や大阪にも直営店を持つ藤次郎は1953年、農機具の部品や農作業用刃物の製造会社「藤寅農機」としてスタート。しかし、冬場は農機具の販売が落ち込むことから1955年、フルーツナイフの製造を開始。そこから現在の燕三条を代表する包丁メーカーにまで成長した。

施設のエントランスには、そんな同社の歩みが各時代の商品とともに展示されている。

最新機械と職人技の融合

エントランスを抜けるといよいよ工場へ。扉を開けると工場の音がひときわ増し、期待が高まる。

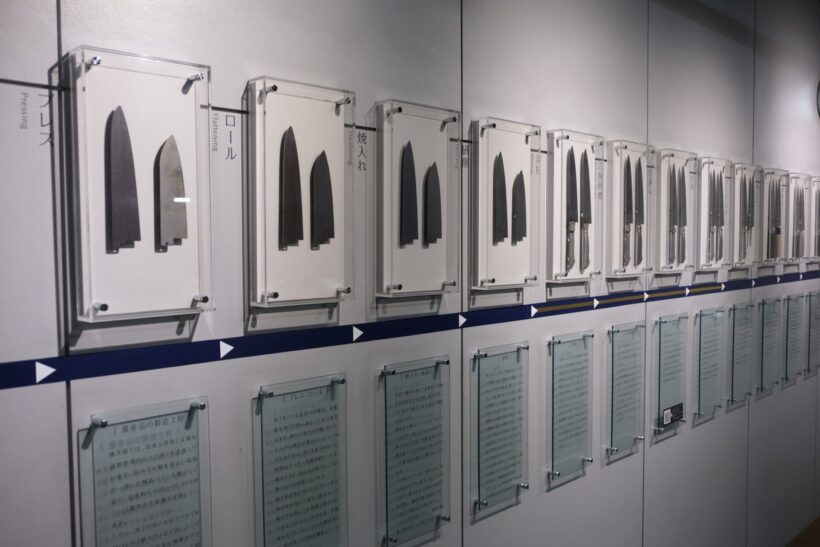

包丁の製法は主に、プレスなどで素材を打ち抜き作る「抜き刃物」と、鍛冶職人がハンマーで打ち作りあげる「打ち刃物」の二種類。藤次郎の工場ではその両方を手がけており、どちらも見学できる。

見学順路に従い、まずは「抜き刃物」を取り扱う「ファクトリー」の工場へ。

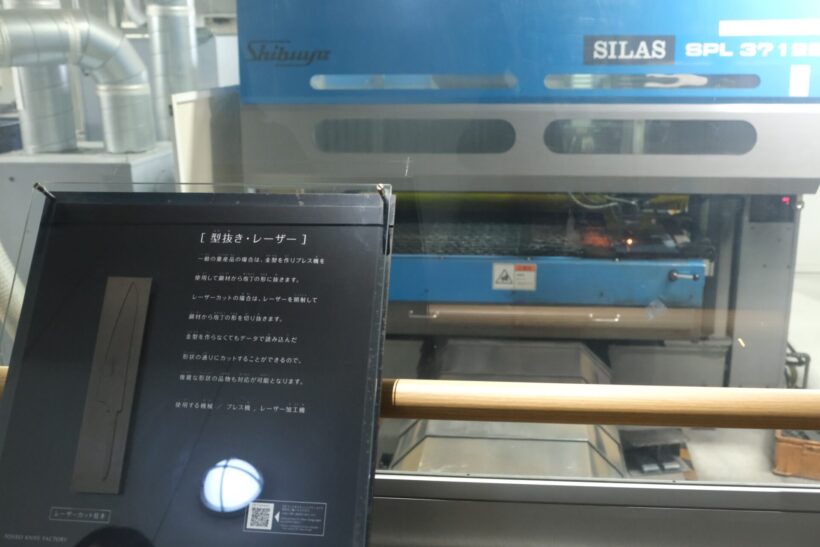

「抜き刃物」はプレスやレーザーで金属板を打ち抜く方法で、大量生産ができ、品質のばらつきも非常に小さい点がメリット。

「ファクトリー」では、一部非公開の部分はあるものの、製造工程の多くを見学可能。素材から包丁の形を切り抜くところから最後の洗浄まで、順を追って見ていくことができる。

見学を始めて気がつくのが、実際に作業をしている人や機械との近さだ。

工場内にしっかりとした見学用の通路が通っている形だが、それでも機械の音や振動が伝わり、職人の表情が判るほどにまで接近できる。まるで、本当に自分が働く立場になったかのような距離感だ。

なお、新型コロナウイルス感染症禍前まではもっとパーテーションが少なかったという。

洗練された鍛冶仕事

「抜き刃物」を終え、次は「打ち刃物」の工場へ。

早速待っていたのが鍛造用の作業場。鍛冶仕事のイメージといえばこれを思い浮かべる人は多いだろう。とは言え、またも驚くのは作業場との近さだ。取材時は残念ながら作業休止中の時間帯だったが、炉のすぐ近くにまで迫ることができ、その熱気に圧倒された。

いよいよ「アトリエ」のエリアへ。

「打ち刃物」は伝統的な製造方法。「抜き刃物」と異なり大量生産はできず、製造には熟練した職人の力が不可欠。一方で、様々な形状の包丁を制作することができる。

「アトリエ」ではそんな「打ち刃物」の製造過程を紹介。曲がりとりや刀身の研磨などに関わる多くの職人たちの姿を見ることができるほか、見学者向けに体験工房も用意。フルーツナイフの製作体験などができるようだ。

ナイフアトリエ責任者の松村智郎さんは、藤次郎でも数少ない、包丁に銘を彫る「作切り」に携わる職人だ。取材時に偶然出会ったが、なんと、筆者の名前と「藤次郎」の文字を彫った金属製のキーホルダーをいただいた。松村さんの手が空いているタイミングでしかやっていないサービスだという。

貴重な自分だけの一品をいただいたのはもちろん嬉しいが、それだけでなく、匠の技が目の前で見られることや、小気味よいハンマーの音とともに職人から燕での仕事の話を聞ける点など、オープンファクトリーの「良さ」が凝縮された時間だと感じた。

五感で知るからこそ分かる製品の質

工場見学後は、プロ向けから家庭用まで様々な藤次郎の包丁が並ぶ「ナイフギャラリー」へ。なお、店内では藤次郎以外の燕三条製品も販売している。

また、買った包丁に文字を入れる名入れや、包丁の研ぎ直し・修理、使わなくなった包丁の回収なども行っている。

見てきた通り、「藤次郎オープンファクトリー」のこだわりは作業場との「近さ」だ。目からの情報だけでなく、ハンマーや研磨、プレスなどが混然一体となった音、金属などの独特な匂い、そして職人の存在感を間近で感じられる造りとなっている。作業場と同じ空気を共有しているからこそ、その振動や熱さが見学者の身も震わせる。そして、製造工程を見たからこそ製品の品質が理解できるというものだろう。

なんとか魅力を伝えようと大量の写真で紹介してきたが、やはり現場には敵わない。工場の「リアル」を身を以て体感できる場──多くの人を惹きつけるのも頷けるオープンファクトリーだ。

地域を挙げてオープンファクトリーを推進する「燕三条工場の祭典」は今年はすでに終了しているが、藤次郎では日々工場見学を開いており、予約不要で自由に見学可能。休業日や営業時間については、下記の公式サイトから確認できる

【関連リンク】

藤次郎 webサイト

【グーグルマップ 藤次郎オープンファクトリー】

【関連記事】